日本の伝統的な暦である干支には、それぞれ独特の意味や特徴があるとされています。

その中でも特に注目されるのが「丙午(ひのえうま)」です。

この干支について「悪い」「忌み嫌われる」という印象を持つ人は少なくありません。

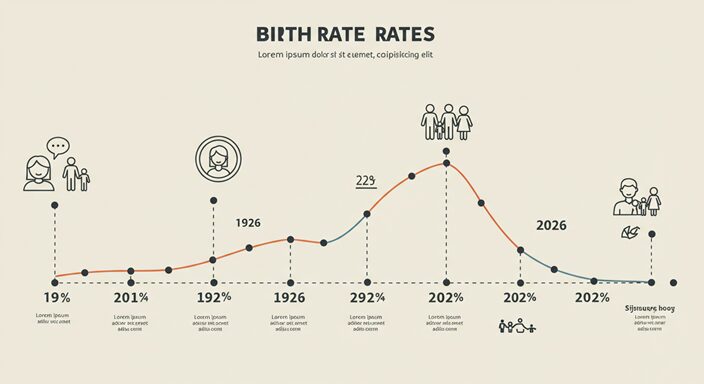

実際に、丙午の年には出生率が大幅に減少するという現象も観察されています。

しかし、なぜ丙午がこれほどまでに恐れられているのでしょうか?

この迷信の背景には、長い歴史と複雑な社会的要因が絡み合っています。

現代においても、この古い迷信が人々の人生設計や価値観に影響を与え続けているのが実情です。

本記事では、丙午が「悪い」とされる理由を多角的に検証し、歴史的背景から現代への影響まで、この興味深い文化現象を詳しく探っていきます。

迷信の真実を知ることで、より冷静で合理的な判断ができるようになることを目指します。

スポンサーリンク

丙午の迷信について知る

丙午とは何か?事実と背景

丙午は、十干十二支の組み合わせの一つで、60年に一度巡ってくる特別な年です。

「丙(ひのえ)」は五行思想における火の陽の性質を表し、「午(うま)」も火の性質を持つ動物とされています。

つまり、丙午は「火」の性質が非常に強い年とされているのです。

最近では2014年が丙午の年でしたが、その前は1966年、さらにその前は1906年でした。

この60年という長いサイクルのため、一般的に人は生涯で1回、長寿であれば2回の丙午を経験することになります。

干支学では、丙午生まれの人は情熱的で活動的、リーダーシップがあるとされる一方で、気性が激しく、短気な面もあると言われています。

しかし、これらの特徴は必ずしも「悪い」ものではありません。

問題は、これらの特徴が社会的にどのように解釈されてきたかにあります。

丙午に対する社会の考え方

日本社会における丙午への見方は、時代とともに変化してきました。

特に女性の丙午生まれに対する偏見は根深く、「丙午の女性は気が強すぎて夫を早死にさせる」「家庭を破綻させる」といった迷信が広く信じられてきました。

この考え方は、伝統的な家庭観や女性観と密接に関係しています。

従来の日本社会では、女性には従順さや控えめさが求められ、強い個性や主張は好ましくないものとされていました。

丙午生まれの女性の「火」の性質は、こうした理想的女性像と対立するものと捉えられたのです。

現代でも、結婚相手や出産時期を決める際に丙午を気にする人は存在します。

インターネット上の婚活サイトや占いサイトでは、丙午の相性について議論されることも多く、この迷信が完全に消えていないことを示しています。

この迷信の根拠はどこにあるのか?

丙午の迷信の根拠を客観的に検証すると、科学的根拠は見つかりません。

統計的なデータを見ても、丙午生まれの人が他の干支生まれの人と比べて特別に問題行動を起こしやすいという証拠はありません。

むしろ、この迷信は社会心理学的な現象として理解する方が適切です。

「予言の自己成就」という概念があるように、「丙午は悪い」という思い込みがあることで、実際に丙午生まれの人やその家族が不利益を被ったり、ストレスを感じたりすることがあります。

これが結果的に、迷信を「証明」するような事態を招くこともあるのです。

また、この迷信は選択的記憶や確証バイアスによっても強化されます。

丙午生まれの人に何か問題が起きると「やはり丙午だから」と記憶に残りやすく、逆に良いことがあっても注目されにくいという傾向があります。

丙午は悪いとされる理由

丙午の女性の特徴と性格

丙午生まれの女性について語られる特徴には、積極性、独立心、強い意志力などがあります。

これらは現代社会では非常に価値のある特性ですが、伝統的な価値観では「女性らしくない」と見なされがちでした。

具体的には、丙午の女性は自分の意見をはっきりと述べ、困難な状況でもくじけない強さを持つとされています。

リーダーシップを発揮し、周囲を引っ張っていく力があるとも言われます。

しかし、これらの特徴が「気が強すぎる」「男性を立てない」といったネガティブな解釈をされることが多いのです。

実際の丙午生まれの女性を見ると、確かに自立した生き方を選ぶ人が多い傾向にあります。

しかし、これは丙午という星回りの影響というよりも、社会から「特別視」されることで、結果的に独立心を育むことになったという側面が強いと考えられます。

離婚率との関連性

「丙午の女性は離婚率が高い」という説も広く信じられていますが、これも統計的な根拠は薄弱です。

厚生労働省の人口動態統計を詳しく分析しても、丙午生まれの女性の離婚率が他の年生まれと比べて著しく高いという明確なデータはありません。

むしろ、丙午への偏見が結婚そのものを困難にしているケースが問題となっています。

相手の家族が丙午を理由に結婚に反対したり、結婚後も「丙午だから」という偏見の目で見られたりすることが、実際の夫婦関係に悪影響を与える可能性があります。

現代の離婚の主な原因は、価値観の不一致、経済的問題、DV、不倫などであり、生まれた年の干支とは関係がありません。

丙午の迷信は、こうした現実的な問題から目を逸らし、根拠のない偏見を助長する危険性があります。

教育や周囲への影響

丙午の迷信は、教育の現場にも影響を与えています。

丙午生まれの子どもが「問題児」として先入観を持たれたり、逆に過度に注意深く見守られたりすることがあります。

これは子どもの健全な発達にとって好ましいことではありません。

また、周囲の大人たちが丙午の迷信を信じていると、子ども自身もそのような価値観を内面化してしまう可能性があります。

「自分は丙午だから問題を起こしやすい」「人に嫌われやすい」といった自己否定的な思い込みは、子どもの自己肯定感や将来への希望に深刻な影響を与えかねません。

教育関係者や保護者は、科学的根拠のない迷信に基づいて子どもを判断するのではなく、一人一人の個性や可能性を大切にする姿勢が重要です。

歴史的背景から見る丙午の迷信

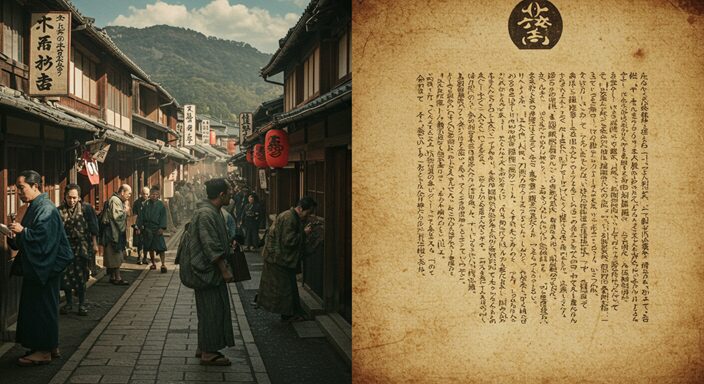

江戸時代の丙午と社会

丙午の迷信が日本で定着したのは江戸時代と言われています。

当時の社会は身分制度が厳格で、特に女性の社会的地位は非常に低いものでした。

このような社会構造の中で、強い個性を持つ女性は秩序を乱す存在として警戒されたのです。

江戸時代の丙午(1666年、1726年、1786年)には、実際に社会不安や災害が重なることがあり、これが迷信を強化する要因となりました。

特に1786年の丙午の年は天明の大飢饉の最中で、社会全体が不安定な状態にありました。

こうした偶然の一致が、丙午への恐怖心を植え付ける結果となったのです。

また、江戸時代の占いや暦学は、政治的統制の道具としても使われていました。

民衆の行動を予測可能なものにするために、吉凶を明確に定めることが権力者にとって有利だったという側面もあります。

八百屋お七の言い伝え

丙午の迷信を語る上で避けて通れないのが、八百屋お七の物語です。

お七は1668年(丙午の2年後)に生まれ、恋人に会いたい一心で放火事件を起こし、火刑に処せられました。

この事件は当時大きな話題となり、後に歌舞伎や浄瑠璃の題材としても取り上げられました。

お七の話は、丙午の「火」の性質と関連付けられ、「丙午の女性は火事を起こす」「情熱的すぎて身を滅ぼす」という迷信の根拠として語り継がれるようになりました。

しかし、実際にはお七は丙午生まれではなく、この関連付けは後世の創作に過ぎません。

この例からも分かるように、迷信は事実とは関係なく、印象的なエピソードと結び付けられることで社会に定着していくものです。

お七の物語は、丙午への恐怖心を具体化し、迷信に説得力を与える役割を果たしたと言えるでしょう。

令和における丙午の意味

現代の令和時代において、丙午の意味は大きく変わりつつあります。

女性の社会進出が当たり前となり、強いリーダーシップや独立心は重要な資質として評価されるようになりました。

しかし、完全に迷信が消えたわけではありません。

特に地方や高齢者の間では、依然として丙午への偏見が残っているケースがあります。

また、インターネットの普及により、古い迷信が新しい形で拡散される現象も見られます。

一方で、令和時代の若い世代は、科学的思考や個人の尊重を重視する傾向が強く、干支による人格判断に懐疑的な人が増えています。

この世代交代が、丙午の迷信を最終的に解消する鍵となるかもしれません。

スポンサーリンク

丙午の干支による特性

丙午の性格と気性

干支学における丙午の性格分析を客観的に見ると、多くのポジティブな要素が含まれています。

「丙」は太陽を表し、明るく活発なエネルギーを象徴します。

「午」は馬を表し、自由奔放で行動力があることを意味します。

これらの組み合わせから、丙午生まれの人は自信に満ち、チャレンジ精神旺盛で、困難に立ち向かう勇気があるとされています。

また、正義感が強く、不正を見過ごせない性格とも言われます。

創造性や芸術的才能にも恵まれているという解釈もあります。

ただし、これらの特徴が「短気」「わがまま」「協調性に欠ける」といったネガティブな解釈をされることもあります。

重要なのは、同じ性格特徴でも、社会や文化の価値観によって評価が大きく変わるということです。

丙午の相性分析

干支による相性占いでは、丙午は特定の干支との相性が良い・悪いとされています。

一般的に、水の性質を持つ干支(壬子、癸亥など)とは「火と水」で相克関係にあるとされ、相性が悪いと言われます。

逆に、木の性質を持つ干支(甲寅、乙卯など)とは「木が火を生む」関係で相性が良いとされています。

また、同じ火の性質を持つ干支同士も、お互いを理解しやすいという解釈があります。

しかし、現実の人間関係においては、干支の相性よりも個人の価値観、性格、生活環境などの方がはるかに重要な要素です。

相性占いを楽しむことは構いませんが、それに束縛されて人間関係を狭める必要はありません。

四柱推命における丙午

四柱推命では、丙午をより詳細に分析します。

日柱が丙午の人は、「刃禄」という特殊な状態にあり、非常に強いエネルギーを持つとされています。

これは大きな成功を収める可能性を秘めている反面、制御を誤ると問題を起こしやすいという両面性があると解釈されます。

四柱推命の観点では、丙午の特徴を活かすためには、適切な「制化」(エネルギーを制御・調和させること)が重要とされています。

つまり、生まれながらの強いエネルギーを建設的な方向に向けることができれば、非常に優秀な人材になれるということです。

この考え方は、丙午を一方的に「悪い」と決めつけるのではなく、その特性を理解し、活かす方法を考えるという建設的なアプローチを示しています。

最近の丙午に関する状況

近年の出生率変化と丙午

最近の丙午年である2014年の出生率を調べると、興味深い現象が観察されます。

確かに2014年の出生数は前年と比べて減少していますが、これは丙午の迷信だけが原因ではありません。

日本全体の少子化傾向、経済状況、社会保障制度の変化など、複合的な要因が出生率に影響を与えています。

また、都市部と地方では丙午への意識に大きな差があり、都市部では迷信の影響は限定的になっています。

統計を詳しく分析すると、2014年の出生数減少は2013年と2015年と比べてそれほど顕著ではありません。

これは、現代においては丙午の迷信よりも現実的な要因の方が出産決定に大きく影響していることを示しています。

世代で見る丙午の影響

世代別に丙午への意識を調査すると、明確な傾向が見えてきます。

高齢者層では依然として迷信を信じる人が多い一方、若い世代ほど科学的・合理的な思考を重視する傾向があります。

特に1966年生まれの丙午世代(現在50代後半)は、直接的に偏見を経験してきた世代であり、この迷信の不合理性を身をもって知っています。

彼らの多くは、自分の子どもや孫に同じような偏見を持たせないよう努力しています。

中間世代(30代〜40代)は、迷信は信じないものの、親世代や義理の家族への配慮から、多少の影響を受けることがあります。

この世代が今後どのような価値観を次世代に伝えるかが、迷信の将来を決める重要な要素となるでしょう。

丙午生まれの芸能人の特徴

丙午生まれの著名人を見ると、その多くが強い個性と才能を発揮していることが分かります。

例えば、女優、歌手、アーティスト、企業家など、様々な分野で活躍している人が多数います。

これらの人々に共通するのは、困難を乗り越える強さと、自分らしさを大切にする姿勢です。

「丙午は悪い」という迷信とは正反対に、その特性を活かして成功を収めている例が数多く見られます。

ただし、有名人の成功例をもって「丙午は良い」と断定するのも適切ではありません。

重要なのは、生まれた年にかかわらず、個人の努力と才能、そして環境が成功の鍵であるということです。

丙午にまつわる現代の疑問

丙午を信じる現代の人々

現代でも丙午の迷信を信じる人が存在するのはなぜでしょうか。

心理学的に分析すると、いくつかの要因が考えられます。

まず、「伝統的権威への依存」があります。古くから伝わる教えや先祖の知恵を無条件に信じる傾向です。

また、「不確実性への対処」という側面もあります。

人生の重要な決定(結婚、出産など)に直面した時、何らかの指針や根拠を求めたくなる心理は自然なものです。

科学的根拠がなくても、干支や占いは安心感を与える役割を果たすことがあります。

さらに、「集団同調」の圧力も無視できません。

周囲の人々が迷信を信じていると、それに従うことで社会的な軋轢を避けようとする心理が働きます。これは特に結婚などの際に顕著に現れます。

迷信を越えた丙午の実情

実際の丙午生まれの人々の生活を客観的に観察すると、他の干支生まれの人と特別な違いはありません。

結婚生活の満足度、子育ての成功度、社会での活躍ぶりなど、どの指標を取っても有意な差は見られません。

むしろ、「丙午」というレッテルを背負って生きてきた経験が、強い精神力や自立心を育む結果となっているケースが多く見られます。

偏見に立ち向かう過程で、本当の強さを身につけた人が多いのです。

現代の丙午生まれの人々は、迷信に惑わされることなく、自分らしい人生を歩んでいます。

彼らの姿こそが、この迷信の不合理性を最も雄弁に物語っているのかもしれません。

丙午と結婚、出産について

現代の結婚事情において、丙午を理由に結婚を断られるケースは確実に減少しています。

しかし、完全になくなったわけではなく、特に地方や伝統的な家庭では、まだこの問題が発生することがあります。

出産に関しても、2014年に「丙午を避けて出産時期をずらす」という行動は限定的でした。

現代の夫婦は、医学的な安全性や経済的な準備状況など、より現実的な要因を重視して出産計画を立てる傾向があります。

重要なのは、もし周囲から丙午に関する偏見を受けても、それに屈することなく自分の価値観を大切にすることです。

現代社会は個人の尊厳と選択を重視する方向に向かっており、根拠のない迷信による差別は社会的に受け入れられなくなっています。

まとめ:丙午の真実と未来

迷信の影響を知ることの重要性

丙午の迷信について詳しく検証した結果、この「悪い」という評価には科学的根拠がないことが明らかになりました。

むしろ、この迷信は長い歴史の中で社会的偏見として機能し、多くの無実の人々に不利益をもたらしてきました。

迷信の影響を正しく理解することは、より公正で合理的な社会を築くために重要です。

根拠のない偏見や差別は、個人の幸福を損ない、社会全体の発展を阻害します。

私たちは科学的思考と人間の尊厳を重視し、迷信に惑わされない判断力を身につける必要があります。

また、迷信を信じること自体を否定するのではなく、それが他者への偏見や差別につながらないよう注意することが大切です。

個人の信念は尊重されるべきですが、それが他者の人権を侵害してはなりません。

丙午を理解するためのリソース

丙午について正しく理解するためには、多角的な情報収集が重要です。

歴史学、心理学、統計学、社会学など、様々な学問分野からのアプローチが有効です。

インターネット上には多くの情報がありますが、信頼できるソースからの情報を選別することが必要です。

学術論文、公的統計、専門家の見解などを参考にし、感情的な議論や根拠のない主張には注意を払いましょう。

また、実際に丙午生まれの人々の体験談や意見を聞くことも重要です。

当事者の声に耳を傾けることで、迷信の実害や現実的な影響をより深く理解することができます。

個人の気持ちと迷信の関係

最終的に、丙午の問題は個人がどのような価値観で生きるかという根本的な問題に行き着きます。

迷信に振り回されるのではなく、自分自身の判断力と価値観を大切にすることが重要です。

現代社会は多様性と個性を重視する方向に向かっています。

生まれた年や干支によって人間の価値が決まるという考え方は、この流れに逆行するものです。

私たちは一人一人が持つ無限の可能性を信じ、互いを尊重し合う社会を築いていく責任があります。

丙午の迷信を通して、私たちは伝統と現代、迷信と科学、個人と社会の関係について深く考える機会を得ることができます。

この学びを活かし、より良い未来を創造していくことが、現代を生きる私たちの使命と言えるでしょう。

丙午生まれの方々には、迷信に惑わされることなく、自分らしい素晴らしい人生を歩んでいただきたいと心から願っています。

そして社会全体としても、根拠のない偏見を乗り越え、すべての人が平等に尊重される世の中を目指していきたいものです。