夜中に突然響く「キュキュキュ」という謎めいた鳴き声。静寂を破るこの音に、一度は耳を傾けたことがある方も多いのではないでしょうか。家の中や天井裏、時には窓の外から聞こえてくるこの鳴き声の正体は一体何なのか。多くの人が気になりながらも、その答えを見つけられずにいるのが現状です。

実は、夜に響く「キュキュキュ」という鳴き声には、複数の生き物が関わっている可能性があります。鳥類から小動物まで、様々な生き物が夜間に活動し、特徴的な鳴き声を発しています。この記事では、夜の鳴き声の正体を科学的な観点から解明し、それぞれの生き物の習性や特徴について詳しく解説していきます。

夜の静寂を破る鳴き声の謎を解き明かすことで、私たちの身近に生息する生き物たちの生態について理解を深めることができるでしょう。また、適切な対処法を知ることで、より快適な夜を過ごすためのヒントも得られるはずです。

スポンサーリンク

家の中で響くキュキュキュの正体とは?

夜の鳴き声、キュキュキュの実態

夜間に聞こえる「キュキュキュ」という鳴き声は、その音の特徴から複数の生き物に由来する可能性があります。この音は通常、高めの音程で連続的に発せられ、時には家の中の天井や壁の隙間から響いてくることがあります。音の持続時間や音程の変化、発声のタイミングなどを詳しく観察することで、その正体を特定することが可能になります。

専門家によると、夜間の鳴き声は主に以下の要因によって発せられます:コミュニケーション目的、縄張り宣言、求愛行動、危険警告、そして餌探し中の音声です。特に「キュキュキュ」という音は、小型の哺乳類や鳥類が発する特徴的な音として知られており、その音質や音程から生き物の種類をある程度推測することができます。

家の周りでよく聞く生き物の紹介

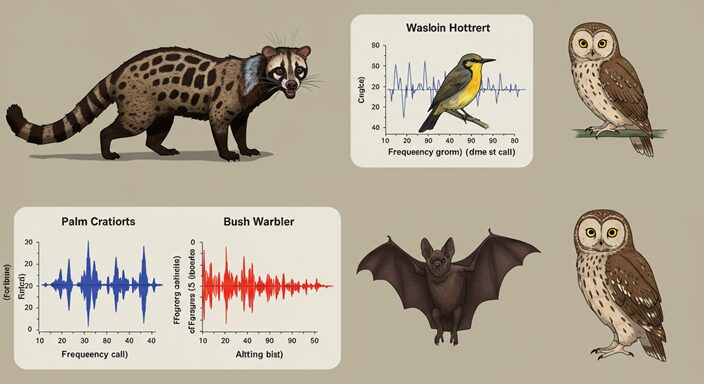

日本の住宅地周辺でよく観察される夜行性の生き物には、以下のような種類があります。まず、鳥類では夜鷹(ヨタカ)、梟(フクロウ)類、コノハズク、そして渡り鳥の一部が挙げられます。これらの鳥類は、夜間に活発に活動し、特徴的な鳴き声で縄張りを主張したり、仲間とのコミュニケーションを図ったりします。

哺乳類では、ハクビシン、イタチ、ネズミ類、コウモリなどが夜間に活動します。これらの動物は、餌を求めて人家周辺に現れることが多く、時には屋根裏や床下に住み着くこともあります。特にハクビシンやイタチは、「キュキュキュ」に近い鳴き声を発することで知られており、夜の謎の音の正体として有力な候補となっています。

昆虫類も夜の鳴き声の重要な発生源です。コオロギ、キリギリス、カネタタキなどの直翅目昆虫は、翅をこすり合わせて音を出し、その音が「キュキュキュ」に聞こえることがあります。

専門家が解説する鳴き声の特徴

動物行動学の専門家によると、夜間の鳴き声を正確に識別するためには、以下の要素を注意深く観察する必要があります。まず、音の高低(周波数)です。哺乳類の鳴き声は一般的に低めの周波数を持ち、鳥類はより高い周波数で鳴く傾向があります。昆虫の場合は、種類によって大きく異なりますが、多くは高周波の音を発します。

次に、音のパターンです。連続的に鳴くのか、間欠的に鳴くのか、音の長さや間隔はどうかなど、これらの要素は種の識別に重要な手がかりとなります。また、時間帯も重要な要素です。夕暮れ時に活発になる薄明薄暮性の動物、深夜に活動する完全夜行性の動物など、活動時間帯によって候補を絞り込むことができます。

さらに、季節性も考慮すべき要因です。春から夏にかけて活発になる昆虫類、秋の渡りの時期に聞こえる鳥の鳴き声など、時期によって可能性のある生き物が変わってきます。

生き物の正体とその習性

カネタタキ:夜に響く鳴き声の原因

カネタタキ(Ornebius kanetataki)は、夜間に「キュキュキュ」という鳴き声を発する代表的な昆虫の一つです。体長わずか4-5mmの小さなコオロギの仲間で、8月から11月にかけて活動します。その名前の由来は、まさに金属を叩くような「キンキンキン」という鳴き声からきており、これが「キュキュキュ」に聞こえることがあります。

カネタタキの特徴は、その鳴き声の単調なリズムと高い音程にあります。雄が雌を呼ぶために発する求愛の鳴き声で、夜間から明け方にかけて最も活発に鳴きます。都市部の住宅地でも普通に見られ、庭の植物や家の壁面、時には室内に入り込んで鳴くこともあります。

この昆虫の生息環境は多様で、公園の低木、住宅の庭、ベランダの植物など、人間の生活圏に密接に関わっています。温度が下がる夜間により活発になる特性があり、特に湿度の高い夜には鳴き声が一層響きます。カネタタキの鳴き声が家の中で聞こえる場合、多くは窓や玄関などの隙間から侵入した個体によるものです。

ハクビシン:見逃してはいけない夜の訪問者

ハクビシン(Paguma larvata)は、夜間に「キュキュキュ」や「クックッ」という鳴き声を発する中型の哺乳類です。体長50-75cm、尻尾の長さ40-60cmほどで、額から鼻にかけて白い縦縞があることが特徴です。もともとは東南アジア原産ですが、現在では日本全国に分布し、都市部でも頻繁に目撃されています。

ハクビシンの鳴き声は、コミュニケーション手段として使われ、特に繁殖期や子育て期には頻繁に鳴きます。「キュキュキュ」という鳴き声は、親子間のコミュニケーションや仲間同士の位置確認のために発せられることが多く、夜間の静寂の中では特に響いて聞こえます。

この動物の問題点は、屋根裏や床下に住み着く傾向があることです。天井からの「キュキュキュ」という鳴き声や足音が聞こえる場合、ハクビシンの可能性が高いと考えられます。また、果物や野菜を好む食性から、家庭菜園や果樹園に被害をもたらすこともあります。ハクビシンは運動能力が高く、垂直な壁面も登ることができるため、2階の屋根裏にも容易に侵入します。

イタチとホトトギスの夜鳴き声

イタチ(Mustela itatsi)は日本固有の小型肉食動物で、夜間に「キーキー」や「キュキュキュ」という鋭い鳴き声を発します。体長は雄が27-37cm、雌が16-25cmと雄の方が大きく、興奮時や威嚇時には特に大きな声で鳴きます。イタチの鳴き声は感情の表現として使われることが多く、恐怖、怒り、求愛などの場面で異なる音程や強さで鳴き分けます。

イタチは都市部にも適応しており、河川敷、公園、住宅地の緑地などで生活しています。夜行性で、ネズミ、鳥、昆虫、魚などを餌とするため、これらの獲物を求めて人家周辺に現れることがあります。「キュキュキュ」という鳴き声が夜間に聞こえる場合、近くでイタチが狩りをしているか、縄張り争いをしている可能性があります。

一方、ホトトギス(Cuculus poliocephalus)は夜間に「キョキョキョキョ」という特徴的な鳴き声を発する鳥類です。この鳴き声が「キュキュキュ」に聞こえることもあり、特に春から夏の繁殖期には頻繁に鳴きます。ホトトギスは托卵という特殊な繁殖行動で知られ、他の鳥の巣に卵を産むため、適切な宿主を探すために夜間も活動します。

夜の鳴き声の種類と比較

夜鳴き声の鳥たち:ケケケ・キーキーの正体

夜間に活動する鳥類の鳴き声は多様で、「ケケケ」「キーキー」「キュキュキュ」などの音で表現されることがあります。最も一般的なのはフクロウ類の鳴き声です。アオバズク(Ninox scutulata)は「ホーホー」という低い鳴き声で知られていますが、興奮時には「キーキー」という鋭い声を出すことがあります。

コノハズク(Otus sunia)は小型のフクロウで、「ブッポウソウ」という仏法僧の鳴き声と間違えられることもありますが、実際には「キョキョキョ」という鳴き声を発します。この音が「キュキュキュ」に聞こえることもあり、夜の謎の鳴き声の候補の一つとなっています。

ヨタカ(Caprimulgus indicus)は「キョキョキョキョ」という連続的な鳴き声で知られ、夕暮れから夜間にかけて活発に鳴きます。この鳴き声は機械的で単調なリズムを持ち、遠くからでもよく聞こえるため、夜の鳴き声として認識されることが多くあります。

キュキュキュキュという鳴き声の持ち主

より詳細に「キュキュキュ」という音に焦点を当てると、この鳴き声を発する生き物には特定の特徴があります。まず、音の継続時間が短く、連続的に発せられることが多いという点です。この特徴から、小型の動物や昆虫類が候補として挙がります。

ネズミ類も「キュキュキュ」という鳴き声を発することがあります。特にハツカネズミ(Mus musculus)やアカネズミ(Apodemus speciosus)などは、威嚇や警告の際に高い音程の鳴き声を出します。これらのネズミは夜行性で、家屋内にも侵入するため、天井裏や壁の中から「キュキュキュ」という音が聞こえる原因となることがあります。

コウモリ類も夜間の鳴き声の候補です。エコーロケーション(反響定位)のために発する超音波の一部が可聴域にかかることがあり、これが「キュキュキュ」のような音として聞こえることがあります。特に家屋のコウモリ(イエコウモリ、Pipistrellus abramus)は人家周辺で活動するため、その鳴き声が家の中で聞こえる可能性があります。

比較!夜鳴き声の種類とその特徴

夜間の鳴き声を系統的に比較すると、それぞれの生き物に固有の特徴が見えてきます。音の高さ(周波数)、持続時間、繰り返しパターン、発声時刻などの要素を整理することで、より正確な識別が可能になります。

昆虫類の鳴き声は一般的に高周波で、規則的なパターンを持ちます。カネタタキの場合、1秒間に約20-30回の「キン」という音を連続的に発し、これが「キュキュキュ」に聞こえます。温度によって鳴く速度が変わるという特徴もあります。

哺乳類の鳴き声は昆虫に比べて低周波で、感情や状況によって音程や強さが変化します。ハクビシンの「キュキュキュ」は比較的柔らかい音質で、イタチの場合はより鋭く攻撃的な音になります。また、哺乳類の鳴き声は不規則な間隔で発せられることが多いのが特徴です。

鳥類の鳴き声は最も多様で、種によって全く異なる特徴を持ちます。しかし、夜間に「キュキュキュ」という音を発する鳥は限られており、多くは「ホーホー」「ケケケ」「キョキョキョ」といった異なる音を発します。

スポンサーリンク

観察ポイントとその対処法

夜の鳴き声を実際に観察する方法

夜の鳴き声の正体を突き止めるためには、計画的な観察が必要です。まず、鳴き声が聞こえる時間帯を正確に記録しましょう。完全に日が暮れてから聞こえるのか、夕暮れ時から始まるのか、深夜から明け方にかけてなのか、これらの情報は生き物の特定に重要な手がかりとなります。

次に、鳴き声の発生場所を特定することが重要です。家の外からなのか、屋根裏からなのか、壁の中からなのか、できるだけ正確に位置を把握してください。懐中電灯や赤外線ライトを使用して、安全に観察できる環境を整えることも大切です。

音の記録も有効な方法です。スマートフォンの録音機能や専用の録音機器を使って、鳴き声を記録してください。後で専門家に相談する際や、インターネットで類似の音を検索する際に役立ちます。ただし、録音時は周囲の雑音を最小限に抑え、できるだけクリアな音質で記録するよう心がけてください。

生き物の正体を見極めるためのテクニック

生き物の特定には、鳴き声以外の痕跡も重要な手がかりとなります。足跡、糞、食べ残し、毛などの物理的証拠を探してみてください。ハクビシンの場合、5本指の手のような足跡が残ります。イタチは細長い糞を残し、ネズミ類は小さな粒状の糞を残します。

カメラを使った観察も効果的です。動体検知機能付きのトレイルカメラを設置すれば、夜間の動物の行動を記録できます。最近は比較的安価なカメラも販売されているので、継続的な観察に活用してみてください。

また、地域の野生動物や昆虫に詳しい専門家や愛好家グループに相談することも有効です。地域によって生息する生き物は異なるため、その土地特有の情報を得ることができます。自治体の環境課や地域の自然保護団体なども相談先として活用できます。

まとめと今後の展望

鳴き声の正体を知ることの重要性

夜間に響く「キュキュキュ」という鳴き声の正体を知ることは、単なる好奇心の満足以上の意味があります。まず、生態系の理解が深まります。私たちの身近に生息する生き物たちの存在を認識することで、都市部における生物多様性の実態を把握できます。これは環境保護や持続可能な社会の構築にとって重要な要素です。

また、適切な対処法を選択するためにも重要です。もし鳴き声の主がハクビシンやイタチのような害獣であれば、早期の対策が必要になります。一方、カネタタキのような昆虫であれば、季節的な現象として受け入れることもできるでしょう。正体を知ることで、不必要な心配を避け、適切な判断ができるようになります。

さらに、自然との共生について考える機会にもなります。都市化が進む中でも、多くの野生動物が人間の生活圏に適応して生きています。彼らの存在を理解し、適切な距離を保ちながら共存する方法を考えることは、現代社会の重要な課題の一つです。

今後の夜の観察方法と注意点

今後夜の鳴き声を観察する際は、安全性を最優先に考えてください。野生動物には近づきすぎず、適切な距離を保って観察することが重要です。また、深夜の屋外活動では、周囲の安全確認を怠らないよう注意してください。

記録の継続性も重要な要素です。短期間の観察だけでなく、季節を通じて長期的に記録を取ることで、生き物たちの行動パターンや生態をより深く理解できます。日付、時刻、天候、気温などの環境条件も併せて記録することで、より科学的なデータを蓄積できるでしょう。

最後に、観察で得た情報を地域コミュニティで共有することも有意義です。近隣住民との情報交換は、地域の生態系理解を深めるだけでなく、必要に応じた適切な対策を講じるための基礎となります。夜の鳴き声という身近な現象を通じて、私たちの生活環境をより深く理解し、人と自然の調和のとれた関係を築いていくことが期待されます。

このような観察と理解を通じて、夜の「キュキュキュ」という謎めいた鳴き声も、私たちの生活を豊かにする自然界からのメッセージとして受け取ることができるでしょう。