通勤や通学、旅行などで普通電車を利用する際、急にトイレに行きたくなって困った経験はありませんか。普通電車のトイレは特急列車や新幹線と異なり、すべての車両に設置されているわけではありません。そのため、どの車両にトイレがあるのかを事前に知っておくことは、快適な移動を実現するために非常に重要です。本記事では、普通電車のトイレの位置や設備、利用時のマナーまで詳しく解説します。

普通電車のトイレの重要性とは?

トイレのある車両を把握する理由

普通電車では、編成の中で限られた車両にのみトイレが設置されています。急な腹痛や長時間の乗車時には、トイレがどこにあるかを知っていることが安心につながります。特に満員電車では車両間の移動が困難になるため、乗車前にトイレのある車両を確認し、その近くに乗車することで、必要な時にスムーズにアクセスできます。子供連れや高齢者、体調に不安のある方にとっては、この情報は欠かせません。

普通電車と快速電車のトイレ環境の違い

快速電車は比較的長距離を走ることが多いため、トイレが設置されている編成が多く見られます。一方、普通電車は短距離運転を前提としている路線も多く、トイレが設置されていない編成も存在します。例えば、首都圏の通勤路線では各駅停車の普通電車にはトイレがない場合がありますが、中距離路線では設置されていることが一般的です。利用する路線によってトイレ環境が大きく異なるため、事前の確認が重要になります。

長距離移動時におけるトイレの位置の把握

地方路線や観光路線では、普通電車でも1時間以上の乗車時間になることがあります。このような長距離移動では、トイレの位置を把握しておくことが必須です。特に途中駅でのトイレ休憩が難しい区間や、駅間隔が長い路線では、車内トイレが唯一の選択肢となります。乗車前に時刻表や路線図でトイレ設置車両を確認し、計画的に移動することで、安心して旅を楽しむことができます。

普通電車のトイレはどこにある?

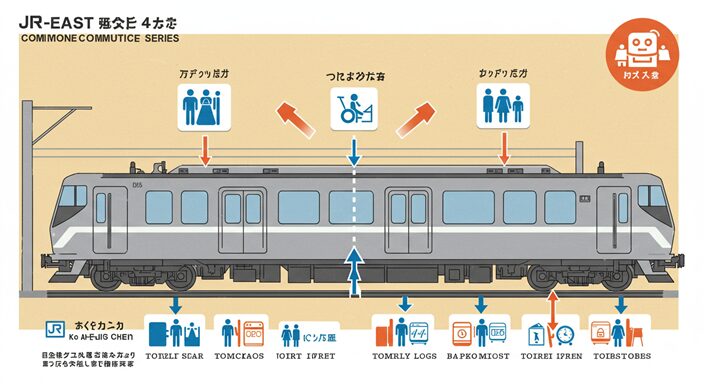

JR東日本の普通電車のトイレ位置一覧

JR東日本の普通電車では、路線や編成によってトイレの設置位置が異なります。例えば、中距離電車として運用されるE231系やE233系の一部編成では、編成の端部(1号車付近や10号車付近)にトイレが設置されています。宇都宮線や高崎線などの長距離路線では、グリーン車付近の車両にトイレが設けられていることが多く、4号車や5号車周辺に集中しています。通勤型電車の一部編成にもトイレが設置されているため、駅の案内表示や車両の外側にあるトイレマークで確認できます。

JR西日本のトイレのある車両と編成について

JR西日本では、新快速や快速電車だけでなく、普通電車にもトイレが設置されている編成があります。221系や223系などの車両では、編成の中央付近や端部にトイレが配置されています。特に琵琶湖線や東海道線などの長距離運転を行う路線では、ほぼすべての編成にトイレが設けられています。一方、都市部の短距離路線では、トイレのない編成も運用されているため、乗車前にホームの案内や車両のステッカーで確認することをおすすめします。

上野東京ラインのトイレの設置状況

上野東京ラインは、東海道線、高崎線、宇都宮線、常磐線が相互直通運転を行う重要な路線です。この路線を走る普通電車・快速電車の多くは、15両編成または10両編成で運行され、グリーン車付近の4号車や5号車にトイレが設置されています。E231系やE233系の編成では、基本的にトイレが1~2箇所設けられており、車両の外側や車内の案内表示で位置が示されています。長距離利用者が多い路線のため、トイレの設置は比較的充実しています。

トイレの設備と機能について

洋式と和式のトイレの違い

普通電車のトイレには、洋式と和式の両方が存在します。近年製造された車両では洋式トイレが主流となっており、清潔で使いやすい設計が採用されています。洋式トイレは便座が温かく、バリアフリー対応のものも増えており、高齢者や身体の不自由な方にも利用しやすくなっています。一方、古い車両では和式トイレが残っている場合もあり、慣れない方には使いにくいと感じられることもあります。車両更新に伴い、順次洋式化が進められています。

トイレの浄化と排水方式

かつての鉄道車両では、トイレの排水が線路上に直接放出される垂れ流し式が主流でした。しかし現在では、環境保護の観点から循環式や貯留式のトイレが一般的になっています。循環式トイレは汚物を薬品で処理し、車内のタンクに貯留する仕組みで、駅や車両基地で定期的に処理されます。この方式により、線路や周辺環境を汚染することなく、衛生的なトイレ利用が可能になっています。最新の車両では、真空吸引式のトイレも導入され、より快適な使用感を実現しています。

トイレの清掃管理と利用者の快適性

鉄道会社は車内トイレの清潔さを保つため、定期的な清掃と点検を実施しています。折り返し駅や車両基地での清掃作業に加え、運行中にも乗務員が簡易的な点検を行うことがあります。しかし、多くの乗客が利用するため、時間帯によっては清潔度が低下することもあります。利用者一人ひとりがマナーを守ることで、次に使う人も快適に利用できる環境が維持されます。トイレットペーパーの使用量を適切にし、手洗い後の水滴を拭き取るなどの配慮が大切です。

トイレのサインと案内方法

車内でのトイレ利用案内

普通電車のトイレは、車内の案内表示やドア付近の案内図で位置が示されています。多くの車両では、天井に吊り下げられた路線図や座席上部の案内板に、トイレマークと共にトイレのある車両番号が記載されています。また、トイレのドア付近には「使用中」「空き」を示すランプが設置されており、外から使用状況を確認できます。最近では多言語表示や音声案内も導入され、外国人旅行者にも分かりやすい案内が行われています。

トイレの位置に関する情報提供の重要性

駅のホームや車両の外側には、トイレのある車両を示すステッカーやマークが掲示されています。これらの情報は、乗車前にトイレの位置を把握するために非常に有効です。特に初めて利用する路線では、駅員に尋ねるか、鉄道会社の公式サイトやアプリで事前に確認することをおすすめします。スマートフォンアプリでは、リアルタイムで編成情報やトイレの位置を確認できるサービスも提供されており、安心して乗車できる環境が整いつつあります。

トイレ利用に関する乗客のマナーと注意点

乗車時に心がけるべきこと

普通電車でトイレを利用する際は、いくつかのマナーを守ることが大切です。まず、乗車前に駅のトイレを利用できる場合は、そちらを優先することで車内の混雑を避けられます。また、トイレのある車両に乗車する際は、他の乗客の迷惑にならないよう、ドア付近を塞がないように配慮しましょう。急な体調不良などやむを得ない場合を除き、停車駅でトイレを利用する選択肢も検討することで、より快適な移動が可能になります。

トイレ使用後のマナーとは?

トイレを使用した後は、次の人が気持ちよく利用できるよう、清潔に保つことが重要です。流し忘れがないか確認し、便座や床に水滴が付いている場合は備え付けのペーパーで拭き取りましょう。手洗い後は、洗面台周辺の水を軽く拭き取る配慮も大切です。また、トイレ内に長時間滞在すると他の乗客が利用できなくなるため、必要最小限の時間で済ませることを心がけましょう。ゴミは持ち帰るか、指定された場所に適切に捨てることもマナーの一つです。

グリーン車と普通車のトイレ比較

グリーン車のトイレ設備の特徴

グリーン車は追加料金を支払うことで利用できる上級座席であり、トイレ設備も普通車より充実していることが多いです。グリーン車専用のトイレは、広々としたスペースと洋式便座が標準装備されており、快適性が高く設計されています。また、清掃頻度も高く、アメニティや温水洗浄便座が設置されている場合もあります。グリーン車付近にはトイレが設置されていることが一般的で、グリーン車利用者は優先的に使用できる環境が整えられています。

普通車のトイレ事情と利用状況

普通車のトイレは、編成によって設置数や位置が異なります。長距離路線では複数箇所にトイレが設けられていますが、短距離路線では1箇所のみ、または設置されていない場合もあります。通勤時間帯や混雑時には、トイレに行列ができることもあり、利用までに時間がかかることがあります。また、グリーン車のトイレと比較すると、設備がシンプルな場合が多いですが、基本的な機能は十分に備わっており、清潔に管理されています。

トイレが経路に与える影響と選択肢

トイレの有無は、旅行や移動の計画に影響を与えることがあります。特に長距離移動や子供連れの旅行では、トイレのある車両に乗車できるかどうかが重要なポイントになります。グリーン車を利用することで、より快適なトイレ環境を確保できますが、追加料金が発生します。一方、普通車でもトイレのある車両を選択し、計画的に乗車位置を決めることで、コストを抑えながら安心して移動できます。事前の情報収集が、快適な旅の鍵となります。

特急電車におけるトイレの利便性

特急と普通電車のトイレの違い

特急電車は長距離・高速移動を前提としているため、ほぼすべての編成に複数のトイレが設置されています。特急のトイレは、普通電車と比較して設備が充実しており、広々とした個室や温水洗浄便座、おむつ交換台などが完備されていることが多いです。また、バリアフリー対応の多目的トイレも設けられており、車椅子利用者や高齢者にも配慮された設計となっています。清掃頻度も高く、常に清潔な状態が保たれているため、快適に利用できます。

特急電車でのトイレ利用ケース

特急電車では、長時間の乗車が前提となるため、トイレの利用頻度も高くなります。座席指定の場合、トイレに近い車両を選ぶことで、移動の手間を減らすことができます。特に体調が優れない場合や、小さな子供を連れている場合は、トイレに近い座席を予約することをおすすめします。また、特急電車では車内販売や飲食が可能なため、水分補給後のトイレ利用も考慮に入れた座席選びが重要です。事前に編成図を確認し、最適な座席を選択しましょう。

地方の普通電車におけるトイレ環境

地方路線のトイレ設置状況

地方のローカル線では、都市部と比較してトイレの設置状況が異なります。比較的新しい車両では洋式トイレが設置されていますが、古い車両では和式トイレやトイレ自体が設置されていない場合もあります。特に単線区間や本数の少ない路線では、駅間距離が長く、次の停車駅まで時間がかかることがあるため、乗車前に駅のトイレを利用しておくことが重要です。一部の観光列車では、快適なトイレ設備が整っていることもあります。

地方普通電車の特有のトイレ問題

地方路線では、駅のトイレ設備が十分でない場合もあり、車内トイレの重要性が高まります。しかし、車両の老朽化や運行本数の減少により、トイレの維持管理が課題となっているケースもあります。また、冬季には水道管の凍結を防ぐためトイレが使用できなくなることもあります。こうした問題に対応するため、鉄道会社は車両更新や設備改善を進めていますが、予算や利用者数の制約から、すぐには解決できない地域も存在します。

今後のトイレ設備改善と住民のニーズ

トイレの設置と運行管理の新たなアプローチ

鉄道会社は、利用者の快適性向上のため、トイレ設備の改善に継続的に取り組んでいます。新型車両の導入時には、バリアフリー対応の多目的トイレや、清潔で使いやすい洋式トイレが標準装備されるようになっています。また、IoT技術を活用したトイレの使用状況管理システムの導入により、清掃のタイミングを最適化し、常に清潔な状態を保つ取り組みも始まっています。利用者の動線を考慮した配置設計や、視覚・聴覚障害者にも分かりやすい案内システムの充実も進められています。

利用者の声を反映した設備改善の取り組み

鉄道会社は、利用者アンケートや意見箱を通じて、トイレに関する要望や不満を収集しています。多くの利用者から寄せられる「トイレの位置が分かりにくい」「清潔度を向上させてほしい」といった声を受けて、案内表示の改善や清掃頻度の増加が実施されています。また、女性や子育て世代からの要望に応え、おむつ交換台の設置やフィッティングボードの充実も図られています。利用者とのコミュニケーションを大切にすることで、より快適な鉄道利用環境の実現を目指しています。

まとめ

普通電車のトイレの位置を知っておくことは、快適で安心な移動を実現するために非常に重要です。路線や車両によってトイレの設置状況は異なりますが、事前に情報を確認し、トイレのある車両に乗車することで、急なトイレの必要性にも対応できます。また、利用時にはマナーを守り、次の利用者への配慮を心がけることで、誰もが快適に使える環境が保たれます。今後も鉄道会社による設備改善が進められる中、私たち利用者も積極的に情報を活用し、より良い鉄道旅行を楽しんでいきましょう。