お子さんの高校進路選択は、人生の大きな分岐点となる重要な決断です。この過程で、保護者の意見は単なる「親の希望」ではなく、お子さんの将来を見据えた貴重なアドバイスとして大きな役割を果たします。

進路希望調査や志望理由書において、保護者の意見をどのように記載すればよいのか、どんな言葉で伝えれば学校側に適切に伝わるのか——多くの保護者の方々がこうした悩みを抱えています。本記事では、具体的な書き方のコツや実践的な例文を交えながら、効果的な保護者意見の記載方法をご紹介します。お子さんの将来を支える一助となれば幸いです。

保護者の意見が高校進路に与える影響

進路選択における保護者の役割とは

保護者は、お子さんの進路選択において「伴走者」としての重要な役割を担います。15歳前後の中学生は、まだ社会経験が限られており、将来の職業や学びの選択肢について十分な知識を持っていないことが一般的です。

保護者の役割は以下の3点に集約されます。

情報提供者としての役割:様々な高校の特色、進学実績、教育方針などの情報を収集し、お子さんに提供します。保護者自身の社会経験や職業経験も、進路選択の参考となる貴重な情報源です。

客観的アドバイザーとしての役割:お子さんの適性や興味を長年見てきた立場から、客観的な視点でアドバイスを行います。一時的な感情や流行に左右されず、冷静な判断をサポートします。

精神的サポーターとしての役割:進路選択は不安やプレッシャーを伴うものです。保護者の温かい支援と励ましは、お子さんが自信を持って決断するための心の支えとなります。

高校選びにおける保護者の意向の重要性

高校選びにおいて保護者の意向が重視される理由は、教育費の負担者であることに加え、お子さんの成長を最も近くで見守ってきた存在だからです。

学校側も、保護者の意向を「家庭の教育方針」として尊重します。例えば、進学重視の家庭なのか、部活動や特技を伸ばしたい家庭なのか、あるいは資格取得を重視する家庭なのかによって、適切な高校は異なります。

また、通学距離や経済的な負担、兄弟姉妹の状況なども、保護者でなければ判断できない重要な要素です。こうした現実的な側面も含めて、保護者の意向は高校選びの重要な判断基準となります。

さらに、保護者の意見がしっかりと記載されている進路希望調査は、中学校の進路指導担当教諭にとっても、より適切なアドバイスを行うための貴重な情報となります。

保護者の意見が志望校決定に与える具体的影響

保護者の意見は、志望校決定において以下のような具体的な影響を与えます。

志望校の選択肢の絞り込み:数ある高校の中から、家庭の教育方針や経済状況に合った学校を選ぶ際、保護者の意見が大きな指針となります。

面接での説得力の向上:推薦入試や面接試験において、「なぜこの学校を選んだのか」という質問に対し、家族全体で考えた志望理由は説得力を持ちます。保護者の意見を踏まえた回答は、家庭の教育に対する真剣な姿勢を示します。

学校側の受け入れ姿勢への影響:私立高校などでは、保護者の意見から家庭の教育方針を読み取り、学校との相性を判断することがあります。学校の教育理念と家庭の方針が一致していることは、入学後の良好な関係構築にもつながります。

モチベーションの維持:保護者が納得して選んだ高校であれば、入学後に困難に直面した際も、家族全体でサポートする体制が整います。これは生徒のモチベーション維持に大きく貢献します。

高校進路希望調査の書き方と注意点

中学生が進路希望調査を記入する際のポイント

進路希望調査は、お子さん自身が自分の言葉で記入することが基本です。以下のポイントを押さえることで、より効果的な調査票となります。

具体性を持たせる:「○○高校に行きたい」だけでなく、「○○高校の△△科で□□について学びたい」というように、具体的な目標を記載しましょう。将来の職業や大学進学の希望があれば、それも明記します。

自分の言葉で表現する:インターネットからのコピーではなく、自分の体験や思いを率直に表現することが重要です。例えば、「オープンスクールで在校生の生き生きとした姿を見て憧れた」といった具体的な体験を書きます。

現実的な目標設定:学力や適性を考慮した現実的な志望校を記載します。第一志望から第三志望まで、レベルの異なる学校を検討しておくことも大切です。

学びたい理由を明確に:なぜその学校で学びたいのか、その学校の何に魅力を感じているのかを明確にします。「部活動が強い」「進学実績が良い」だけでなく、それが自分の目標とどう結びつくかまで考えましょう。

保護者からの意見を反映させる方法

保護者の意見を適切に反映させるには、まず親子でしっかりと話し合うことが重要です。

話し合いのタイミング:中学2年生の後半から3年生の春にかけて、定期的に進路について話し合う時間を設けましょう。一度だけでなく、複数回に渡って対話を重ねることで、より深い理解が生まれます。

保護者欄の効果的な記載方法:保護者欄には、お子さんの意見を尊重しつつ、保護者としての視点を加えます。例えば、「本人の希望を尊重し、○○高校への進学を支援したいと考えています。本人の△△という強みを活かせる環境だと考えております」といった書き方です。

意見の統一と相違点の明確化:親子の意見が一致している場合はその旨を記載し、もし異なる場合は建設的な形でその点を明記します。「本人は□□を希望していますが、保護者としては××も視野に入れて検討してほしいと考えています」といった表現です。

具体的なサポート方針の明記:経済的サポート、通学のサポート、学習環境の整備など、保護者として具体的にどのような支援を行うかを記載することで、本気度が伝わります。

書き方の注意点とよくある間違い

進路希望調査を記入する際、以下のような点に注意が必要です。

否定的な表現を避ける:「○○高校は嫌だから」といった否定的な理由ではなく、「△△高校で□□を学びたいから」という肯定的な表現を心がけます。

過度に理想的な表現を避ける:「絶対に医者になる」「必ず東大に進学する」といった断定的すぎる表現は避け、「○○を目指して努力したい」という前向きな意思表示にとどめます。

他者との比較を避ける:「友達が行くから」「兄弟が通っているから」という理由だけでは説得力がありません。自分自身の理由を明確にしましょう。

曖昧な表現を避ける:「なんとなく」「よく分からないけど」といった曖昧な表現は避け、具体的な理由を記載します。分からないことがあれば、事前に学校見学や資料請求で情報を集めましょう。

保護者の一方的な押し付けに見える記述を避ける:保護者欄で「絶対に○○高校に入れる」といった強制的な表現は避け、「本人の意思を尊重しつつ、家族で話し合った結果」という協調的な表現を使います。

調査票に必要な情報のまとめ

進路希望調査に記載すべき情報を整理します。

基本情報

- 第一志望から第三志望までの学校名と学科

- 公立・私立の区分

- 普通科・専門学科の区分

志望理由

- その学校を選んだ具体的な理由

- 学校の特色で魅力を感じた点

- オープンスクールや説明会での印象

将来の展望

- 高校卒業後の進路希望(大学進学、専門学校、就職など)

- 興味のある分野や職業

- 具体的な目標があれば記載

家庭状況

- 通学方法と所要時間

- 経済的な条件(特待生制度の希望など、必要に応じて)

- 家族の意向や教育方針

学習面

- 現在の学力状況の自己評価

- 得意科目・不得意科目

- 今後の学習計画

効果的な志望理由書の作成法

志望理由書における保護者の意見の反映

志望理由書は基本的に生徒本人が書くものですが、その内容には保護者との対話で得た視点が反映されるべきです。

保護者の視点を自分の言葉に変換する:保護者から聞いた意見をそのまま書くのではなく、それを踏まえて自分で考えたことを記載します。例えば、保護者から「将来の安定を考えて資格が取れる学校がいい」と言われた場合、「保護者との対話を通じて、将来のキャリアを考えた時、専門的な資格を取得できる環境で学ぶことの重要性を認識しました」といった形で記載します。

家庭環境と結びつける:家族の職業や経験が進路選択に影響を与えた場合、それを適切に記載することで説得力が増します。「父が製造業に従事しており、その仕事への情熱を見て、私も技術者として社会に貢献したいと考えるようになりました」といった表現です。

保護者の支援体制を示す:志望校への進学に対する保護者の理解と支援があることを示すことで、入学後の継続性への信頼感を与えます。「この進路選択については家族でよく話し合い、保護者も全面的に支援してくれることになりました」といった一文を加えます。

具体的な経験を基にした例文の作成

抽象的な理由ではなく、具体的な経験に基づいた志望理由を書くことが重要です。

例文1:普通科高校への進学(大学進学希望)

「貴校の進学説明会に参加した際、先輩方が生き生きと学習について語る姿に強く惹かれました。特に、少人数制のゼミ形式授業で深い学びができるという点に魅力を感じています。

私は将来、教育関係の仕事に就きたいと考えており、そのためには幅広い教養と深い思考力が必要だと、保護者との対話を通じて認識しました。貴校の『考える力を育てる』という教育理念は、まさに私が求めているものです。

中学校では生徒会活動に携わり、イベント企画を通じて多くの人と協力することの大切さを学びました。貴校でもこうした経験を活かし、勉強だけでなく学校行事や部活動にも積極的に参加したいと考えています。」

例文2:工業高校への進学(専門技術習得希望)

「貴校のオープンスクールで実習設備を見学し、最新の機械を使った実践的な学習に大きな魅力を感じました。特に、3年間で複数の資格が取得できるカリキュラムは、将来のキャリア形成において大きな強みになると考えています。

私の祖父が町工場を営んでおり、幼い頃から『ものづくり』の現場に触れてきました。精密な部品を作り上げる技術の素晴らしさを間近で見て、私も技術者として社会に貢献したいという夢を持つようになりました。

中学校の技術の授業で製作したロボットが地区大会で入賞した経験も、この分野への興味を確かなものにしました。貴校で専門的な知識と技術を身につけ、将来は製造業の発展に貢献できる技術者になりたいと考えています。」

例文3:商業高校への進学(実践的ビジネススキル習得希望)

「貴校が実施している地域企業とのインターンシップ制度に強い関心を持っています。実際のビジネスの現場で学べる機会は、将来起業したいと考えている私にとって、かけがえのない経験になると確信しています。

母が個人で雑貨店を経営しており、その姿を見て商業に興味を持ちました。簿記や情報処理などの実践的なスキルを学び、資格を取得することで、将来の選択肢を広げたいと考えています。

中学校では文化祭でクラスの出店責任者を務め、収支管理や宣伝戦略を考える楽しさを知りました。貴校で専門的な商業知識を学び、いつか地域社会に貢献できるビジネスパーソンになりたいと思っています。」

志望校に響く文章を書くためのテクニック

学校側の心に響く志望理由書を作成するためのテクニックをご紹介します。

学校の教育理念との一致を示す:志望校のホームページやパンフレットで教育理念を確認し、自分の価値観や目標がそれと一致していることを示します。「貴校の『自主自律』の精神は、私が大切にしている『自分で考え行動する』という姿勢と一致します」といった表現です。

PREP法を活用する:Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論の再確認)の順序で文章を構成すると、論理的で説得力のある文章になります。

数字や固有名詞を使う:「部活動を頑張りたい」ではなく、「貴校の吹奏楽部が県大会で金賞を受賞した演奏をYouTubeで拝見し、そのレベルの高さに感動しました」というように、具体的な情報を盛り込みます。

「過去→現在→未来」のストーリーを作る:これまでの経験(過去)、現在の自分の状況や考え、そして高校での学びを通じて実現したい未来、という流れで文章を構成すると、説得力のあるストーリーになります。

熱意を適切に表現する:「絶対に入学したい」という強い意志は大切ですが、過度に感情的にならず、冷静かつ論理的に熱意を伝えます。

成功する進路希望調査の実例

優れた志望理由書の実例紹介

実際に評価された志望理由書の例をご紹介します。

実例1:県立進学校への志望理由書

「私が貴校を志望する理由は、『文武両道』の伝統の中で、学問と部活動の両方で自分を成長させたいと考えているからです。

貴校の卒業生である叔父から、厳しいながらも充実した高校生活の話を聞き、強い憧れを持ちました。特に、放課後の学習支援体制が整っており、部活動と勉強を両立できる環境があることに魅力を感じています。

私は中学校で陸上部に所属し、県大会に出場した経験があります。一方で、数学オリンピックにも挑戦し、予選を通過することができました。この両方の経験から、スポーツと学習は決して対立するものではなく、むしろ相互に良い影響を与え合うものだと実感しています。

将来は理系の大学に進学し、研究者として社会に貢献したいと考えています。貴校の恵まれた学習環境と、切磋琢磨できる仲間たちの中で、自分の可能性を最大限に伸ばしたいと思っています。」

実例2:私立専門高校への志望理由書

「貴校の情報処理科を志望する理由は、将来ITエンジニアとして活躍するための確かな技術力を身につけたいからです。

中学2年生の時、学校のパソコンクラブでプログラミングを学び、簡単なゲームを作成しました。その時の達成感と、コードが思い通りに動いた時の感動は忘れられません。この経験から、プログラミングを本格的に学びたいという強い思いを持つようになりました。

貴校のオープンスクールで、最新の開発環境が整った実習室を見学し、在校生が作成したアプリケーションの発表を聞いて、この環境で学びたいという思いがさらに強くなりました。

また、貴校が3年間で基本情報技術者試験などの国家資格取得を目指せることも大きな魅力です。父がIT企業に勤務しており、資格の重要性について教えてもらいました。

高校3年間で確実に技術力を身につけ、卒業後は専門学校や大学でさらに学びを深めて、将来は多くの人に役立つシステムを開発できるエンジニアになりたいと考えています。」

中学生による進路希望調査の成功事例

進路希望調査が適切に記入され、円滑な進路決定につながった事例をご紹介します。

事例1:早期からの計画的な進路選択

Aさんは中学2年生の冬から保護者と定期的に進路について話し合いを始めました。複数の高校のオープンスクールに参加し、それぞれの印象を記録しました。

進路希望調査には、第一志望から第三志望まで、それぞれの学校を選んだ理由を具体的に記載しました。特に、各学校の特色と自分の目標がどう結びつくかを明確に示したことで、担任教諭から「よく考えられている」と評価されました。

保護者欄にも、Aさんの意見を尊重しつつ、家庭としてのサポート体制を具体的に記載しました。この丁寧な調査票により、学校側も適切な進路指導を行うことができ、Aさんは第一志望校に合格しました。

事例2:親子の意見調整を経た進路決定

Bさんは当初、友人と同じ高校に行きたいと考えていましたが、保護者は別の高校を勧めていました。進路希望調査の記入前に、何度も家族会議を開き、それぞれの考えを共有しました。

最終的に、Bさんは保護者の意見も参考にしながら、自分の適性や将来の目標を改めて考え直しました。進路希望調査には、「当初は○○高校を考えていたが、家族との話し合いや学校見学を通じて、△△高校が自分の目標により合っていると判断した」という経緯を率直に記載しました。

この正直で誠実な記述は、担任教諭に好印象を与え、より具体的なアドバイスを受けることができました。Bさんは最終的に納得のいく進路選択ができ、高校でも充実した生活を送っています。

保護者のコメントが評価されたケース

保護者欄の記載が特に評価された事例をご紹介します。

評価されたポイント1:具体的なサポート内容の明記

「本人の○○高校への進学希望を全面的に支援いたします。通学に片道1時間かかりますが、朝の送迎や弁当の準備など、できる限りのサポートを行います。また、部活動と学習の両立のため、家庭での学習環境も整えております。」

このように、具体的なサポート内容を明記することで、保護者の本気度と覚悟が伝わります。学校側も、入学後の継続性に対する安心感を持つことができます。

評価されたポイント2:子供の特性への理解を示した記述

「本人は内気な性格ですが、興味を持ったことには粘り強く取り組む特性があります。○○高校の少人数制教育は、そうした本人の特性を活かせる環境だと考えております。家庭でも、本人の自主性を尊重しながら、必要な時にはサポートする姿勢で見守っております。」

子供の特性を客観的に理解し、それを踏まえた学校選択をしていることが示されており、高い評価を受けました。

評価されたポイント3:長期的な視点を示した記述

「本人は現在、医療関係の仕事に興味を持っております。○○高校での学習を通じて、その興味を深め、将来の職業選択の幅を広げてほしいと考えています。高校3年間はもちろん、その先の大学進学も視野に入れ、経済面も含めて全面的にサポートする準備ができております。」

高校入学がゴールではなく、その先の進路まで見据えた記述は、家庭の教育に対する真剣な姿勢を示すものとして評価されます。

保護者が知っておくべき進学先の選択肢

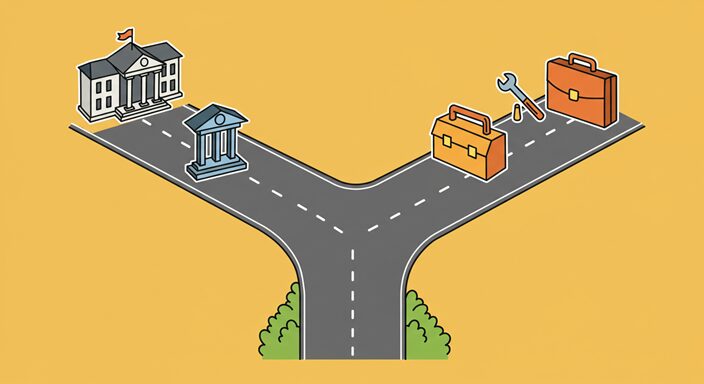

大学進学と専門学校の違い

高校卒業後の進路を考える上で、大学と専門学校の違いを理解しておくことは重要です。

大学の特徴

- 4年制(一部6年制)で、幅広い教養と専門知識を学ぶ

- 研究活動や理論的な学習が中心

- 学士号を取得でき、大学院への進学も可能

- 就職の選択肢が広い

- 学費は国公立で年間約54万円、私立で年間約90万円前後

専門学校の特徴

- 2年制(一部3年制)で、特定分野の実践的なスキルを集中的に学ぶ

- 実習や実技が多く、即戦力となる人材育成を目指す

- 専門士の称号を取得(2年制以上)

- 特定職業への就職に強い

- 学費は分野により大きく異なるが、年間100万円前後が一般的

選択のポイント

- 将来就きたい職業が明確で、専門的な技術が必要な場合は専門学校

- 幅広く学び、将来の選択肢を広げたい場合は大学

- 早く社会に出たい場合は専門学校

- 研究職や大学院進学を視野に入れる場合は大学

高校選択の段階で、卒業後の進路をある程度想定しておくことが、適切な高校選びにつながります。

進路選択時に確認すべき学校の特色

高校を選ぶ際、以下の点を確認することが重要です。

教育内容・カリキュラム

- 普通科、専門学科、総合学科の違い

- 文系・理系の分かれ方(いつから分かれるか)

- 選択科目の幅

- 課外授業や補習の体制

- 国際交流プログラムの有無

進学実績

- 大学進学率と主な進学先

- 専門学校や就職の状況

- 指定校推薦の枠

- 過去3年間の実績推移

学校の雰囲気・校風

- 校則の厳しさ

- 生徒の様子や雰囲気

- 学校行事の活発さ

- 制服のデザイン

部活動

- 希望する部活動の有無と実績

- 活動時間や活動日数

- 部活動への参加率

施設・設備

- 校舎の新しさや清潔さ

- 図書館、自習室、実験室などの充実度

- ICT環境(タブレット、Wi-Fi等)

- 食堂や売店の有無

通学条件

- 自宅からの距離と所要時間

- 最寄り駅からのアクセス

- 通学路の安全性

- 自転車通学の可否

経済面

- 授業料、入学金

- その他の費用(制服代、教材費、修学旅行費など)

- 特待生制度や奨学金の有無

- 兄弟割引などの制度

これらの情報は、学校説明会やオープンスクール、学校のホームページなどで収集できます。

職業意識と進路の関係性

進路選択において、将来の職業を意識することは非常に重要です。

早期の職業意識が進路選択に与える影響

明確な職業目標がある生徒は、それに向けた具体的な学習計画を立てやすく、モチベーションも維持しやすい傾向にあります。例えば、医師を目指す生徒は理系の強い進学校を選び、美容師を目指す生徾は専門的な技術を学べる高校を選ぶといった具合です。

職業意識が不明確な場合の対応

中学生の段階で明確な職業意識を持っていないことは、決して珍しいことではありません。その場合は、以下のようなアプローチが有効です。

-

-

- 幅広い分野を学べる普通科高校を選び、高校生活の中で興味を見つける

- 職業体験や職場見学の機会が多い学校を選ぶ

- 総合学科で様々な分野を体験しながら、自分の適性を探る

- 大学進学を視野に入れ、選択の幅を広げておく

-

職業意識を育むために保護者ができること

保護者として、お子さんの職業意識を育むためにできることは多くあります。

自身の仕事について話す機会を設ける:日常的に仕事の話をすることで、働くことの意義や社会の仕組みを理解させます。成功体験だけでなく、苦労や課題についても率直に話すことで、リアルな職業観が育ちます。

様々な職業に触れる機会を作る:親戚や知人の職場見学、職業体験イベントへの参加、ドキュメンタリー番組の視聴など、多様な職業に触れる機会を意識的に作ります。

お子さんの興味や得意分野を観察する:日頃の行動や発言から、お子さんが何に興味を持ち、何が得意なのかを注意深く観察します。それらが将来どんな職業につながるか、一緒に考える機会を持ちます。

職業と学歴の関係性

現代社会では、職業によって求められる学歴や資格が異なります。

- 医師、弁護士、教員など:大学や大学院での専門教育が必須

- 看護師、理学療法士など:専門学校または大学での教育が必要

- 美容師、調理師など:専門学校での教育と資格取得が一般的

- IT技術者、デザイナーなど:学歴よりもスキルが重視される傾向(ただし基礎教育は重要)

こうした関係性を理解した上で、逆算的に高校選びを行うことも一つの方法です。

保護者がサポートする進路選択の方法

家庭でできる学習環境の整え方

お子さんが高校受験や進路選択に集中できる環境を整えることは、保護者の重要な役割です。

物理的な学習環境の整備

専用の学習スペースの確保:可能であれば、お子さん専用の勉強机と椅子を用意します。リビング学習の場合でも、集中できる時間帯を決めて、家族が協力します。

適切な照明と室温:目に優しいデスクライトを用意し、室温は20〜25度程度に保ちます。換気も定期的に行い、集中力を維持しやすい環境を作ります。

学習用品の整理整頓:教科書、参考書、文房具などを整理できる収納を用意します。必要なものがすぐに取り出せる環境は、学習効率を高めます。

デジタル機器の管理:スマートフォンやゲーム機は、学習時間中は別の部屋に置くなど、誘惑を減らす工夫をします。ただし、オンライン学習や調べ物で使用する場合は、使用ルールを明確にします。

心理的な学習環境の整備

プレッシャーをかけすぎない:「勉強しなさい」という声かけよりも、「何か困っていることはない?」といった寄り添う姿勢が効果的です。

努力を認める:結果だけでなく、過程や努力を認めて褒めることで、お子さんの自己肯定感が高まります。

生活リズムの管理:十分な睡眠時間(中学生は8〜9時間)を確保し、規則正しい生活リズムを保つことが、学習効率を高めます。

家族の協力:兄弟姉妹がいる場合は、受験生の学習時間中は静かにするなど、家族全体で協力する体制を作ります。

精神的なサポート

定期的な対話の時間:週に一度は、進路や学習について落ち着いて話せる時間を設けます。お子さんの不安や悩みを聞き、一緒に解決策を考えます。

適度な息抜きの提供:週末には好きな食事を用意したり、短時間の外出を楽しむなど、適度な息抜きも大切です。

失敗を責めない:テストの点数が悪かった時など、失敗を責めるのではなく、「次はどうすればいいか」を一緒に考える姿勢を示します。

お子さんの興味を引き出す質問

お子さん自身が自分の興味や適性に気づくための質問技法をご紹介します。

オープンクエスチョンを活用する

「好き」「嫌い」だけで答えられる質問ではなく、考えを深める質問を心がけます。

- 「最近、学校で一番楽しかったことは何?」

- 「もし時間とお金が無限にあったら、何をしてみたい?」

- 「10年後、どんな大人になっていたい?」

- 「友達から『○○君/さんって△△だよね』と言われることは何?」

過去の経験を振り返る質問

- 「今までで一番達成感があったことは何?」

- 「困難を乗り越えた経験で、印象に残っているのは?」

- 「小さい頃、どんなことに夢中になっていた?」

- 「褒められて嬉しかったことは何?」

適性を探る質問

- 「一人で集中してやる作業と、みんなで協力してやる作業、どちらが好き?」

- 「新しいことに挑戦するのは好き? それとも慣れたことを深めるのが好き?」

- 「計画を立ててから行動する? それとも、まず行動してから考える?」

- 「理論的に考えるのと、感覚的に判断するの、どちらが得意?」

将来を想像させる質問

- 「どんな働き方をしている大人がかっこいいと思う?」

- 「世の中の何を変えたい、または何を残したいと思う?」

- 「自分の強みを活かせる仕事ってどんなものだと思う?」

- 「どんな環境で働いているイメージがある?」

質問する際のポイント

- 答えを急がせない:じっくり考える時間を与えます

- 正解を求めない:「こう答えるべき」という期待を捨て、素直な気持ちを聞きます

- 批判しない:どんな答えでも、まずは受け止めて共感します

- 深掘りする:「それはなぜ?」「もう少し詳しく教えて」と興味を持って聞きます

進路相談での保護者の具体的なアプローチ

学校との進路相談や、家庭内での進路相談において、保護者が取るべき具体的なアプローチをご紹介します。

学校の進路相談での姿勢

準備を万全にする:事前に質問事項をメモしておき、お子さんの成績や希望進路について家族で話し合っておきます。

担任教諭の意見を尊重する:客観的な立場から見た子供の適性や学力について、率直な意見を聞きます。感情的にならず、冷静に受け止める姿勢が大切です。

具体的な情報を求める:「○○高校に合格できますか?」という漠然とした質問ではなく、「現在の成績で○○高校を受験するには、どの科目をどのくらい伸ばす必要がありますか?」という具体的な質問をします。

家庭の事情も伝える:通学距離、経済的な条件、兄弟姉妹の状況など、進路選択に影響する家庭の事情があれば、適切に伝えます。

家庭内での進路相談のアプローチ

定期的な家族会議の開催:月に一度など、定期的に進路について話し合う時間を設けます。日常の会話の中で突然重要な決断を迫るのではなく、落ち着いた環境で話し合います。

情報の共有:保護者が収集した学校情報、説明会で得た情報などを共有します。お子さんも、友達から聞いた話や自分で調べたことを共有します。

選択肢を複数用意する:一つの選択肢に固執せず、複数の選択肢を検討します。それぞれのメリット・デメリットを表にして整理すると、客観的な判断がしやすくなります。

お子さんの意見を最優先する:最終的には、お子さん自身が納得して選んだ進路が最良です。保護者の意見を伝えつつも、決定権はお子さんにあることを明確にします。

意見が対立した場合の対処法

感情的にならない:「なぜ分かってくれないの!」という感情的な対立は避け、冷静に話し合います。

対立の原因を明確にする:学力への不安なのか、経済的な問題なのか、将来への不安なのか、対立の本当の原因を探ります。

第三者の意見を求める:担任教諭、進路指導の先生、塾の先生など、客観的な第三者の意見を聞くことも有効です。

妥協案を探る:「第一志望は○○高校だけど、第二志望には保護者が勧める△△高校も入れる」といった妥協案を検討します。

時間を置く:すぐに結論を出さず、数日間それぞれが考える時間を持つことも大切です。

効果的なコミュニケーションのための「Iメッセージ」

「あなたは○○すべきだ」というYouメッセージではなく、「私は△△だと考えている」というIメッセージを使うと、対話が円滑になります。

- Youメッセージ:「あなたは○○高校に行くべきよ」

- Iメッセージ:「私は、あなたの将来を考えると○○高校がいいんじゃないかと思っているの。どう思う?」

進路選びで直面する保護者の不安

保護者が抱える進路選択の悩み

多くの保護者が共通して抱える悩みと、その対処法をご紹介します。

学力に関する不安

「本人の希望する高校に学力が届かない」:現実と理想のギャップに悩む保護者は多くいます。この場合、まずは現状を正確に把握し、合格までに必要な学力の向上幅を具体的に数値化します。その上で、実現可能な学習計画を立てるか、志望校のレベルを調整するかを、お子さんと話し合います。

「本人が自分の学力を過大評価している」:客観的なデータ(模擬試験の結果、校内順位など)を基に、冷静に話し合うことが必要です。担任教諭や塾の先生からの客観的な意見を聞くことも効果的です。

経済面での不安

「私立高校の学費が払えるか心配」:私立高校の学費は年間約100万円前後かかることがあります。就学支援金制度や学校独自の奨学金制度などを事前に調べ、具体的な負担額を計算しておくことが重要です。

「大学進学まで考えると経済的に厳しい」:高校だけでなく、その先の進路も含めた長期的な資金計画が必要です。奨学金制度や教育ローンなども視野に入れて計画を立てます。

将来に関する不安

「本人の希望する進路で本当に将来大丈夫か」:お子さんの希望が現実的でないように思える場合、不安を感じることは自然です。しかし、頭ごなしに否定するのではなく、「その進路を選んだ場合、どんな将来が考えられるか」を一緒に調べ、現実的な選択肢を検討します。

「まだ進路が決まっていない」:中学3年生になっても明確な進路が決まっていないお子さんもいます。焦らせるのではなく、様々な選択肢を提示し、一緒に考える時間を持つことが大切です。

人間関係に関する不安

「友達と同じ高校に行きたがっている」:友人関係だけで進路を決めることへの不安は、多くの保護者が感じるものです。友達と一緒であることのメリット・デメリットを客観的に話し合い、最終的には自分に合った学校を選ぶことの重要性を伝えます。

「新しい環境に馴染めるか心配」:内向的なお子さんの場合、新しい環境への適応を心配する保護者は多いです。高校のサポート体制(カウンセラーの有無など)を確認したり、入学前の交流会などに参加させることで、不安を軽減できます。

チェックリスト:進路選択のために必要な情報

進路選択をスムーズに進めるためのチェックリストをご用意しました。

お子さんの現状把握 □ 現在の学力レベル(定期テストの成績、模試の偏差値) □ 得意科目・不得意科目 □ 学習習慣と学習時間 □ 興味のある分野・好きな教科 □ 部活動や習い事での実績 □ 性格的な特徴(積極的/内向的、計画的/即興的など) □ 将来の夢や希望する職業(明確でなくてもOK)

志望校についての情報 □ 学校の教育理念・校風 □ 普通科/専門学科の区分 □ カリキュラムの特色 □ 進学実績(過去3年分) □ 部活動の種類と実績 □ 学校行事の内容 □ 施設・設備の状況 □ 制服のデザイン □ 校則の内容と厳しさ

通学条件 □ 自宅からの距離 □ 通学方法(電車、バス、自転車など) □ 通学時間 □ 通学路の安全性 □ 定期代などの通学費用

経済面 □ 入学金 □ 年間授業料 □ 制服代、教材費などの初期費用 □ 修学旅行費用 □ 部活動にかかる費用 □ 就学支援金の対象となるか □ 学校独自の奨学金制度 □ 特待生制度の有無と条件

入試情報 □ 入試科目と配点 □ 過去3年間の倍率 □ 合格最低点または合格ライン □ 推薦入試の条件 □ 内申点の扱い □ 入試日程 □ 併願可能な学校

学校見学・説明会 □ オープンスクールの日程 □ 学校説明会の日程 □ 個別相談会の有無 □ 体験授業の機会 □ 在校生の生の声を聞く機会

卒業後の進路 □ 大学進学率 □ 主な進学先 □ 就職率と主な就職先 □ 専門学校への進学状況 □ 指定校推薦の枠(大学名と人数)

サポート体制 □ 補習や講習の有無 □ 進路指導の体制 □ カウンセラーの配置 □ 学習サポート(自習室、質問対応など)

このチェックリストを活用して、必要な情報を系統的に収集しましょう。

不安を軽減するためのステップ

進路選択における不安を軽減するための具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:不安の「見える化」

漠然とした不安は、より大きく感じるものです。まず、何が不安なのかを具体的に書き出してみましょう。

- 「学力が足りない」→どの科目が、どのくらい足りないのか

- 「お金が心配」→具体的にいくら必要で、いくら不足しているのか

- 「将来が不安」→具体的に何が起こることを恐れているのか

不安を言語化し、数値化することで、対処法が見えてきます。

ステップ2:情報収集

不安の多くは、情報不足から生まれます。

学校の公式情報を確認する:ホームページ、パンフレット、説明会などで正確な情報を得ます。噂や伝聞だけに頼らないことが重要です。

実際に学校を訪問する:百聞は一見に如かず。実際に学校を訪れ、雰囲気を肌で感じることで、不安が解消されることも多いです。

先輩保護者に話を聞く:実際にその高校に通っている生徒の保護者から、リアルな話を聞くことは非常に参考になります。

専門家に相談する:担任教諭、進路指導の先生、塾の先生など、多くの事例を見てきた専門家の意見は貴重です。

ステップ3:シミュレーション

「もし○○が起きたら、どうする?」というシミュレーションを行います。

- もし第一志望に落ちたら→第二志望、第三志望をしっかり決めておく

- もし学校が合わなかったら→転校の可能性、編入試験の情報を調べておく

- もし経済的に厳しくなったら→奨学金制度、アルバイト、教育ローンなどの選択肢を知っておく

最悪のケースも含めて対処法を考えておくことで、安心感が生まれます。

ステップ4:優先順位の明確化

すべての条件を満たす「完璧な高校」は存在しません。何を最優先するかを明確にします。

- 学力向上と大学進学が最優先

- 特定の部活動で活躍することが最優先

- 専門的な技術や資格の取得が最優先

- 通学の便利さと経済的負担の軽減が最優先

優先順位を決めることで、選択がシンプルになり、迷いが減ります。

ステップ5:複数の選択肢を持つ

一つの選択肢にこだわりすぎると、それが叶わなかった時の失望が大きくなります。

- 第一志望、第二志望、第三志望をそれぞれ真剣に検討する

- 公立と私立の両方を視野に入れる

- 「ここなら納得できる」という学校を複数見つけておく

選択肢が複数あることで、心に余裕が生まれます。

ステップ6:お子さんとの対話

保護者の不安をお子さんに押し付けるのではなく、一緒に考えるスタンスを持ちます。

- 「お母さん/お父さんは○○が心配なんだけど、どう思う?」と率直に伝える

- お子さんの意見や気持ちを丁寧に聞く

- 一緒に解決策を考える

親子で協力して不安に向き合うことで、絆も深まります。

ステップ7:完璧を求めない

進路選択に「絶対的な正解」はありません。どの選択にもメリットとデメリットがあり、選ばなかった道がどうだったかは誰にも分かりません。

「最善を尽くして選んだ道であれば、それが正解になる」という考え方を持つことで、不安が軽減されます。

保護者の意見を尊重する子供の成長を促す方法

意見を伝えるためのコミュニケーション技術

保護者の意見を押し付けるのではなく、お子さんが自ら考えて受け入れられるようなコミュニケーション技術をご紹介します。

アクティブリスニング(積極的傾聴)

まず、お子さんの話を最後まで聞くことが基本です。

途中で遮らない:「でもね」「それは違うよ」と途中で口を挟まず、最後まで聞きます。

相槌と共感を示す:「そうなんだ」「それは大変だったね」と共感を示すことで、お子さんは安心して話せます。

要約して確認する:「つまり、○○ということだね」と要約して確認することで、正しく理解していることを示します。

質問を通じて考えさせる

直接的なアドバイスよりも、質問を通じてお子さん自身に考えさせる方が、深い理解と納得につながります。

- 「どうしてその高校に行きたいと思ったの?」

- 「その高校に入学したら、どんな高校生活を送りたい?」

- 「他に候補の学校はある? それぞれの良いところは何だろう?」

- 「10年後の自分を想像したとき、どんな大人になっていたい?」

「選択肢を示す」コミュニケーション

命令ではなく、選択肢を提示することで、お子さんの主体性を尊重します。

命令形:「○○高校を受験しなさい」 選択肢提示形:「○○高校と△△高校、それぞれのメリット・デメリットを一緒に考えてみない?」

「経験の共有」によるコミュニケーション

保護者自身の経験を共有することで、説教臭くなく意見を伝えられます。

- 「お父さん/お母さんも高校選びで悩んだんだけどね…」

- 「お父さん/お母さんの同僚で○○高校出身の人がいて、こんな話を聞いたんだけど…」

自分の失敗談も含めて共有することで、お子さんは親近感を持ち、素直に聞けるようになります。

タイミングを選ぶ

重要な話は、お互いに落ち着いている時、時間に余裕がある時に行います。

良いタイミング:

- 週末の午後、リラックスしている時

- 一緒に食事をしながら

- 散歩やドライブ中

避けるべきタイミング:

- テスト直後や疲れている時

- 朝の忙しい時間

- 他の家族がいてお子さんが話しづらい状況

保護者の意図を理解するためのポイント

お子さんが保護者の意見を単なる「押し付け」ではなく、「愛情からのアドバイス」として受け取れるようにするためのポイントをご紹介します。

「なぜそう考えるのか」を丁寧に説明する

保護者が特定の高校を勧める理由、あるいは特定の選択に懸念を持つ理由を、具体的に説明します。

悪い例:「○○高校はダメ」 良い例:「○○高校は通学に2時間かかるから、毎日往復4時間は体力的にも時間的にも大変だと思うんだ。部活動もやりたいんだよね? 両立できるか心配なんだけど、どう思う?」

感情と論理のバランス

感情だけでなく、論理的な理由も示すことで、説得力が増します。

感情:「心配なの」「不安なの」 論理:「通学時間が長いと、睡眠時間が減って体調を崩しやすい」「その高校は倍率が高く、合格の可能性を考えると…」

両方を組み合わせることで、保護者の本音が伝わります。

お子さんの気持ちを否定しない

保護者の意見を伝える前に、まずお子さんの気持ちを受け止めます。

「○○高校に行きたいという気持ちは、よく分かった。お母さん/お父さんもその学校の良いところは理解してる。その上で、気になる点もあるから、一緒に考えたいんだけど…」

「一緒に考える」姿勢

「私の言う通りにしなさい」ではなく、「一緒に最善の選択を考えよう」という姿勢を示します。

- 「お母さん/お父さんの意見が絶対正しいとは思っていない」

- 「でも、長く生きてきた経験から気づくこともある」

- 「最終的には自分で決めてほしいけど、判断材料として考えてみてほしい」

長期的な視点を示す

今の楽しさだけでなく、3年後、10年後を見据えた視点を共有します。

「今は友達と一緒がいいと思うかもしれないけど、3年間でどう成長したいかも考えてみよう」 「高校は、その先の進路にもつながるから、卒業後のことも一緒に考えてみよう」

親子で共に成長する進路選びのプロセス

進路選択は、お子さんだけでなく、保護者にとっても成長の機会です。

お子さんの成長

自己理解の深化:自分の興味、適性、価値観を見つめ直すことで、自己理解が深まります。

意思決定能力の向上:重要な決断を自分で下す経験は、将来の様々な選択場面で活きる力となります。

責任感の芽生え:自分で選んだ道には責任が伴うことを学び、主体的に行動する姿勢が育ちます。

視野の拡大:様々な学校を調べ、多様な進路があることを知ることで、視野が広がります。

保護者の成長

子離れのステップ:お子さんの自立を支援することは、保護者にとっても「子離れ」の重要なステップです。

新しい親子関係の構築:命令する関係から、対等に話し合う関係へと変化していきます。

自分自身の価値観の再確認:お子さんの進路を考える中で、自分が何を大切にしているか、何を優先しているかを再確認する機会となります。

親子の絆の深化

共通の目標:進路選択という共通の目標に向かって協力することで、親子の絆が深まります。

相互理解:お互いの考えや価値観を知ることで、より深い相互理解が生まれます。

進路選びを家族のイベントとして楽しむ

学校見学を家族の小旅行として:オープンスクールや説明会への参加を、家族での外出の機会として楽しみます。学校見学の後に美味しいものを食べに行くなど、楽しい思い出も作ります。

情報を共有する時間を大切に:夕食時などに、それぞれが調べたことや考えたことを共有する時間を設けます。家族全員で一つの目標に向かっている一体感が生まれます。

成長の記録を残す:進路選択のプロセスを写真や日記に残しておくと、後で振り返った時に、お子さんの成長を実感できます。

「選ばなかった道」も尊重する

どの道を選んでも、選ばなかった道があります。「あちらを選んでいたら…」という後悔ではなく、「選んだ道を最良のものにする」という前向きな姿勢を、親子で共有します。

入学後も続く対話

進路選択は、高校に入学したら終わりではありません。高校生活の中での悩みや新しい発見を共有し、必要に応じて軌道修正をしていく柔軟さも大切です。

定期的な振り返り:「高校生活はどう?」「想像していた通り?」と定期的に聞くことで、お子さんの状況を把握します。

困難への対処:思っていたのと違う、友達ができない、勉強についていけないなど、困難に直面した時こそ、親子の対話が重要です。

新しい目標の設定:高校入学後も、大学受験や就職など、次の目標が現れます。その都度、親子で話し合いながら進んでいきます。

保護者自身も学び続ける

時代は変化し、教育制度も変わっていきます。保護者自身も、新しい情報を学び続ける姿勢を持つことで、お子さんにも良い影響を与えます。

教育制度の変化を知る:大学入試改革、新しい学習指導要領など、教育を取り巻く環境の変化を理解します。

社会の変化を知る:AI時代、グローバル化など、お子さんが社会に出る頃の世界を想像し、必要な力を考えます。

自分自身も成長する:保護者が学び続け、成長する姿は、お子さんにとって最良の手本となります。

まとめ

お子さんの高校進路選択は、人生における重要な岐路であり、保護者の適切なサポートが欠かせません。本記事では、保護者の意見の書き方から、効果的な進路サポートの方法まで、幅広くご紹介してきました。

重要なポイントの振り返り

保護者の役割は「伴走者」:お子さんの人生の主役はお子さん自身です。保護者は、情報提供者、アドバイザー、サポーターとして寄り添う存在です。

進路希望調査は具体的に:曖昧な表現を避け、具体的な理由や経験を基にした記載を心がけます。保護者欄には、お子さんの意見を尊重しつつ、保護者としての視点を加えます。

志望理由書は自分の言葉で:保護者との対話を通じて得た視点を、お子さん自身の言葉で表現することが重要です。具体的な経験と将来の目標を結びつけた説得力のある内容を目指します。

対話を重ねることの大切さ:一度だけでなく、定期的に進路について話し合う時間を設けます。お子さんの考えを聞き、保護者の意見を伝え、共に最善の選択を探ります。

不安は正常な反応:進路選択に不安を感じることは自然なことです。不安を「見える化」し、情報収集と準備によって軽減していきます。

進路選択で大切にしたい心構え

完璧な選択はない:すべての条件を満たす「完璧な高校」は存在しません。優先順位を明確にし、納得できる選択を目指します。

過程を大切に:結果だけでなく、真剣に考え、悩み、話し合った過程そのものが、お子さんの成長につながります。

柔軟性を持つ:状況は変化します。当初の計画にこだわりすぎず、必要に応じて柔軟に対応する姿勢も大切です。

信頼関係を基盤に:保護者とお子さんの信頼関係があってこそ、効果的なサポートが可能になります。日頃からの対話を大切にしましょう。

最後に

高校進路選択は、お子さんが自分の人生について真剣に考える最初の大きな機会かもしれません。この経験を通じて、お子さんは自己理解を深め、意思決定の力を育み、自分の人生を自分で切り拓いていく力を身につけていきます。

保護者の皆様には、お子さんの選択を尊重しながらも、長年の経験から得た知恵を適切に伝え、時に不安を和らげ、時に背中を押す、そんなバランスの取れたサポートをお願いしたいと思います。

どの高校を選んだとしても、その選択を最良のものにするのは、入学後のお子さんの努力と、それを支える家族の温かいサポートです。進路選択を通じて、親子の絆がより深まり、お子さんが自信を持って新しい一歩を踏み出せることを心より願っています。

お子さんの輝く未来に向けて、保護者の皆様が適切なサポートを提供できますように。本記事が、そのための一助となれば幸いです。