私たちが日常生活で目にする「橋」には、さまざまな種類が存在します。

その中でも、「陸橋」と「跨線橋」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。

しかし、この二つの違いについて具体的に答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。

陸橋は道路や鉄道の上に架けられる一方で、跨線橋は鉄道線路を渡るために設けられるといった違いがありますが、これだけで終わる話ではありません。

本記事では、「陸橋」と「跨線橋」の定義や役割、さらにはそれぞれの違いについて探りながら、実生活での活用や価値について詳しく解説していきます。

これを機に、身近にある橋の構造や名称に少し興味を持ってみませんか?

スポンサーリンク

陸橋とは何か?その基本定義

陸橋の歴史とその役割

陸橋は道路や鉄道をまたぐように設置される橋で、歴史的には地域間の交通をスムーズにするために造られました。

古くは、特定の街道や主要道路に車両や人の移動を促進するための橋として作られ、大都市では交通渋滞の解消や安全な通行確保のためにも重要な役割を果たしてきました。

また、地域の発展や物流の効率化に伴い、サイズや構造が多様化してきたことも特徴です。

道路を渡る橋としての陸橋

陸橋は主に道路や鉄道など、異なる交通手段が交差する場所に架けられています。

特に、自動車交通の増加や都市部の混雑を解消する手段として、上下に交通を分ける「立体交差」の一部として利用されてきました。

この点で、車両が通行可能な陸橋と、歩行者専用の歩道橋では役割が明確に分かれています。

陸橋はその目的によって「跨線橋」や「跨道橋」といった名称で呼ばれることもあります。

高架橋と呼ばれるものとの違い

陸橋と高架橋は似たような構造を持ちますが、その目的や位置づけに違いがあります。

高架橋は、一般的に交通を上下に分離するために地上よりも高い位置に建設された道路や鉄道自体を指す場合が多いのに対し、陸橋は特定の道路や鉄道の上を横切るために架けられる橋を指します。

このように、高架橋は交通の流れを主体とする構造全体を表すのに対して、陸橋は横断的な機能を持つ橋として分類されます。

陸橋の種類と用途

陸橋にはその機能や利用目的によっていくつかの種類があります。

例えば、鉄道の上を渡る陸橋は「跨線橋」、道路を渡るものは「跨道橋」と呼ばれます。

また、歩行者専用のものは「歩道橋」という名称で区別されることもあります。

これらは地域の地形や交通量に応じた用途により設計されており、都市部ではバリアフリー対応のエレベーター付きの陸橋も増加しています。

このように陸橋の種類は多岐にわたり、現代の交通インフラを支える重要な要素となっています。

跨線橋とは何か?概要を知る

跨線橋とは、鉄道の線路をまたぐために設置される橋のことを指します。

主に歩行者や車両が、列車の通行を妨げることなく鉄道の上を通過するために利用されます。

このような橋は、立体交差の一形式として分類され、鉄道輸送をスムーズに行うための重要なインフラとして各地に設置されています。

鉄道を渡るための橋としての跨線橋

跨線橋は、鉄道の安全と交通の効率を両立させるために設置されています。

鉄道の線路を平面交差で横断すると、列車と道路利用者が交錯するリスクがありますが、跨線橋を使用することでこれを回避することができます。

また、自動車専用の跨線橋のみならず、歩行者専用や自転車も通行可能な橋が存在し、利用用途に応じた設計がなされています。

跨線橋と跨道橋の違い

跨線橋と跨道橋には明確な違いが存在します。

跨線橋は鉄道の線路をまたぐ橋であるのに対し、跨道橋は道路をまたぐために設置される橋を指します。

また、跨線橋は列車と車両や歩行者の接触を防ぐ場面で活躍しますが、跨道橋は主に車両同士や歩行者と車両の交差を回避する役割を担います。

これらの違いを理解することで、橋の用途や設置目的をより正確に判断することができます。

跨線橋の設置目的と利用状況

跨線橋の設置目的は、鉄道輸送の安全性と効率を確保することにあります。

例えば、列車が頻繁に通行する場所では踏切ではなく跨線橋を設置することで、歩行者や車両が列車を待つことなく通行できるようになります。

近年では、バリアフリー対応のためにエレベーターやスロープが設置された跨線橋も多く見られ、年齢や身体状況を問わず利用しやすい構造が増えています。

また、都市部では交通量の増加に伴い、車両専用の大型跨線橋も整備され、交通の流れを円滑にする役割を果たしています。

スポンサーリンク

陸橋と跨線橋の明確な違い

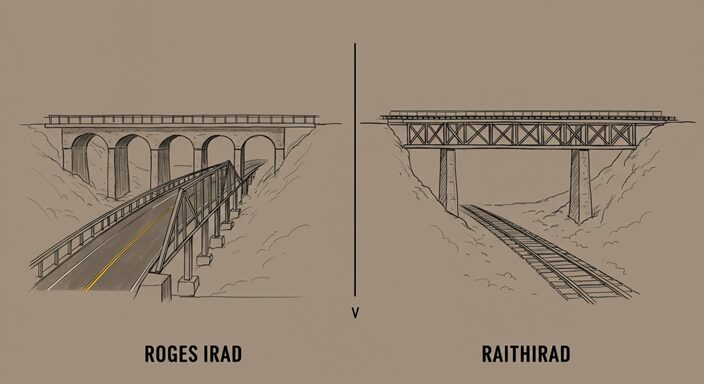

それぞれの定義と用途の比較

「陸橋」と「跨線橋」はどちらも橋の一種ですが、その定義や用途には明確な違いがあります。

まず、陸橋は道路や鉄道の上に架けられる橋の総称で、幅広い用途に使用されます。

一方で、跨線橋は鉄道の線路をまたぐために特化して設計された橋を指します。

言い換えれば、跨線橋は陸橋の中に含まれる特定のタイプと言えるでしょう。

陸橋は、車両や歩行者の通行をスムーズにするために設置される場合が多く、都市の交通を立体的に制御する役割を果たします。

これに対し、跨線橋は主に鉄道関連の交通整理を目的としており、安全に線路を越えるための重要なインフラです。

これらの違いを理解することで、橋の設置目的や周辺環境との調和が見えてきます。

地形や交通の観点から見る違い

地形および交通形態もまた、陸橋と跨線橋の違いを読み解く鍵となります。

陸橋は、平坦な道路では解決できない高低差や交差点の混雑を解消するため、必要な地形に応じて設置されます。

特に都市部では、交通量が多い道路をまたぐ陸橋が日常的に活用されています。

一方、跨線橋は線路が存在する地帯に限定され、その設置場所は鉄道網に強く依存します。

跨線橋が必要となる場面では、列車の運行による交通の遮断を防ぎ、安全性や効率性を高めることが求められます。

このように、陸橋と跨線橋は地形や交通面で異なるニーズに応じたデザインと役割を果たしているのです。

実際に使用される場面と名称の選択

実際に使用される場面においても、陸橋と跨線橋の名称や用途の違いがよく表れます。

例えば、高速道路の上を横断する橋は「陸橋」と呼ばれることが多いですが、鉄道の上を跨ぐものは必ず「跨線橋」という名称が用いられます。

この違いは、その橋がまたぐ構造物が道路なのか鉄道なのかによって決定されるためです。

また、歩行者専用の橋である「歩道橋」なども含め、それぞれの名称は利用目的や携わる交通形態に応じた区分がなされています。

こうした明確な名称の選択は、役割や設置環境に応じた機能をわかりやすく伝えるために重要です。

このように身近な橋の名称に注目すると、それぞれの具体的な用途がより深く理解できるでしょう。

陸橋・跨線橋を身近に感じるには?

私たちの生活における役割

陸橋や跨線橋は、私たちの生活に欠かせないインフラ設備であり、主に交通の円滑化や安全性の向上を目的として設置されています。

例えば、陸橋は道路と道路、または線路と道路が交差するところに設けられることで、立体交差を実現し、交通渋滞を緩和します。

一方で、跨線橋は線路上に設置されることで、歩行者や車両が安全に線路を横断できる仕組みを提供しています。

このように陸橋と跨線橋はそれぞれ重要な役割を担い、都市のスムーズな動きを支えています。

また、近年では階段だけでなくエレベーターやエスカレーターを備えた構造も増え、バリアフリーへの配慮が進んでいます。

写真や地図で学ぶ陸橋・跨線橋の探訪

陸橋や跨線橋の魅力を再発見する方法の一つとして、写真や地図を活用する探訪があります。

Googleマップや鉄道関連の書籍には、多くの陸橋や跨線橋が紹介されており、場所ごとに異なる設計や歴史的背景を知ることができます。

また、観光地や市街地に存在する特徴的な橋を写真に収めることで、その地域ならではの風景を楽しむことができます。

特に、古い跨線橋は歴史的価値が高く、レトロな風情を感じられることから、鉄道ファンや写真愛好家にも人気です。

このような活動を通じて、普段何気なく利用している橋にも新たな興味を見つけられることでしょう。

日本国内の代表的な陸橋と跨線橋

日本国内には多くの特徴的な陸橋や跨線橋があります。

代表的な例として、東京の「日本橋架道橋」は都心の主要拠点をつなぐ重要な交通施設です。

また、京都にある「三条跨線橋」はその独特なデザインと歴史的背景で知られています。

さらに、地域によっては災害に備えた耐震設計が施された橋や、景観を損なわないために工夫されたデザインの橋も見られます。

これらの橋を訪れることで、それぞれの地域の交通文化や技術の発展を学ぶことができます。

特に、鉄道の多い都市部では跨線橋の種類が非常に多彩で、歩行者専用のものから車両も通行可能なものまで、多岐にわたります。

このように、陸橋や跨線橋はその地域の特色を映し出す鏡でもあります。

まとめ

ここまで、陸橋と跨線橋の違いについて解説してきました。

それぞれの橋は、構造や役割、設置される場所によって大きく異なり、交通や生活に欠かせないものです。

陸橋は道路や鉄道の上に架かる橋として、広範囲の交通需要を支えています。

一方で、跨線橋は鉄道線路を跨ぐための専門的な役割を持ち、鉄道と人々の移動を安全に繋ぐ役割を果たしています。

また、似ているようで異なる跨道橋や歩道橋との違いも理解することで、それぞれがどのように設計・利用されているかを具体的に知ることができます。

これらの違いを知ることで、橋が私たちの日常生活や交通インフラに与える影響の大きさを改めて感じることができたのではないでしょうか。

ぜひ、身近な陸橋や跨線橋を観察することで、これまで気づかなかった魅力やその存在意義を感じてみてください。

橋を通じて地域の特徴や歴史に触れることも、日々の生活をより豊かにしてくれることでしょう。