近年、地球温暖化や異常気象の影響により、全国的に暑さが厳しくなってきています。

その中で熱中症のリスクは大きな社会問題となりつつあり、北海道のような比較的涼しい地域でも例外ではありません。

こうした事態に対応するため、全国各地で「クーリングシェルター」として指定された施設が設置されており、東京、大阪、札幌、京都をはじめ、さまざまな地域で活用が進んでいます。

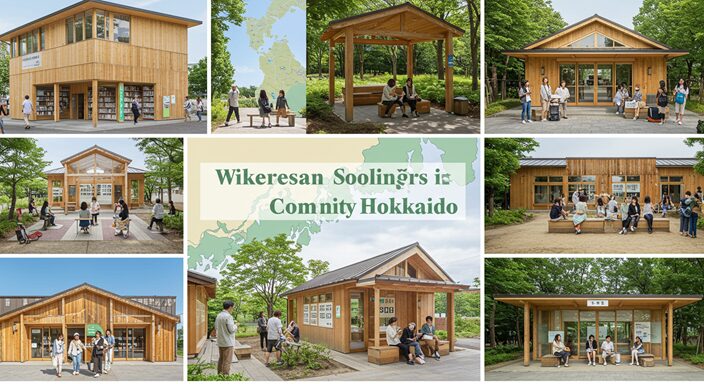

特に北海道では、観光地や公共施設が積極的に暑熱対策を取り入れており、クーリングシェルターの整備が防災だけでなく地域資源としての価値をも高めています。

本記事では、クーリングシェルターの概要や設置の背景、北海道ならではの特別な役割について詳しく紹介するとともに、その具体的な活用方法についても掘り下げていきます。

スポンサーリンク

クーリングシェルターとは?概要と目的

クーリングシェルターの定義

クーリングシェルターとは、主に真夏の猛暑日や熱中症警戒アラートが発表されるような暑熱の日に、涼をとるための避難場所として指定された施設のことを指します。

この施設には冷房設備が整っており、高温環境による健康被害を未然に防ぐことを目的としています。

特に、子どもや高齢者、持病を抱える方にとっては重要な安全確保の手段といえます。

設置の背景と必要性

クーリングシェルターが設置される背景には、近年の地球温暖化の進行による気温の上昇や、熱中症患者の増加があります。

特に日本では、夏季の最高気温が毎年更新される中、暑熱環境による健康リスクは深刻な問題です。

都市部の東京や大阪、北海道のように気温差の影響を受けやすいエリアでは、クーリングシェルターの役割が特に重要とされています。

これらの施設は、住民が安全で快適な環境を確保するために必要不可欠なインフラといえるでしょう。

法的基盤と指定基準

クーリングシェルターの設置には、自治体や地域コミュニティによる法的基盤が存在します。

例えば、特に暑さが厳しい日には、環境省が発表する「熱中症特別警戒アラート」に基づき、指定された施設が一般に開放されることがあります。

指定基準としては、冷房設備の充実や、誰でも利用しやすいアクセスの確保、または多くの人を収容できるスペースのある施設である点が重視されています。

北海道における特別な役割

北海道は、東京や大阪、京都といった他の主要都市に比べ比較的涼しい地域として知られていますが、近年は夏季の気温が30度を超える日が増えています。

このため、北海道でも熱中症対策として、札幌市をはじめとする主要都市や観光エリアでのクーリングシェルターの活用が進んでいます。

さらに、北海道の広大な土地柄に合った施設設計や、観光地と連携した防災対策が求められています。

特に、高齢者や観光客にとって安心できる避難施設としての役割が期待されています。

北海道のクーリングシェルター一覧と特徴

主要都市の設置状況

北海道内では、各主要都市にクーリングシェルターが設置されており、特に札幌市、小樽市、旭川市、函館市などの人口の多いエリアでの展開が進んでいます。

これらの都市では、市役所や区役所などの公共施設、図書館、地域センターなどが指定されており、熱中症予防を目的に市民への利用が呼びかけられています。

また、暑熱日が増える観光シーズンには、観光客の利用も考慮され、開放期間が設定されています。

施設選定の基準と地域性

クーリングシェルターの設置基準は、地域の持つ特性に応じて調整されています。

例えば、札幌市のような都市部では鉄道やバスのアクセスが良い施設が選定される傾向にあり、利便性が重視されています。

一方、農村部や離島地域では、車での移動を前提に、地域住民の集まりやすい村役場や学校が選ばれるケースが多いです。

また、北海道特有の気候と自然環境に対応するために、耐寒性や断熱性が高い施設基準も考慮されています。

無料利用できる施設の活用例

北海道内の多くのクーリングシェルターは、住民や観光客が無料で利用できるようになっています。

例えば、札幌市の中央区役所では、期間中に冷水機や空調設備をフル稼働させ、快適な避暑空間を提供しています。

また、一部の公共施設では、緊急時の飲料水の配布や簡易マットの用意が進められています。

利用者には事前登録が不要な場所も多く、突発的な暑熱日の利用にも適した仕組みが整えられています。

観光地や公共施設の取り組み

北海道の観光地でも、クーリングシェルターの需要が増加しています。

例えば、富良野市や小樽市の観光案内所では、観光客が自由に休憩できる冷房完備のスペースを設けています。

さらに、函館市ではレストハウスや道の駅がシェルターとして登録されており、美しい観光スポットを巡る途中で涼を取ることが可能です。

また、公共施設の取り組みも注目されており、多くの図書館が冷房設備を強化し、避暑や災害時の利用に対応しています。

緊急時に備えたクーリングシェルターの利用方法

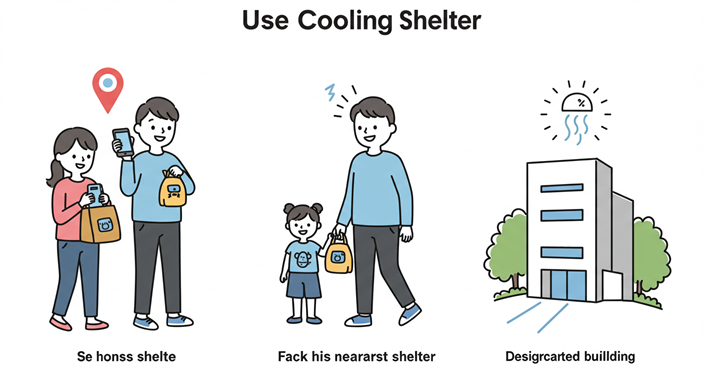

利用時の基本的な流れ

クーリングシェルターを利用する際は、まず自治体や施設の指定案内を確認することが重要です。

例えば、熱中症特別警戒アラートが発表された際、自治体の公式サイトや周辺公共施設で開放情報が告知される場合があります。

北海道をはじめ東京、大阪、札幌、京都など、全国各地で指定された施設が用意されています。

利用者は指定されたクーリングシェルターへ移動し、施設入り口で開放時間の確認や手続き(必要な場合)を済ませます。

その後、冷房設備の整った室内で涼をとり、必要に応じて飲料水の配布や給水ポイントを活用してください。

また、施設ごとに受け入れ人数の上限が設けられているため、混雑時は他の施設を検討することもポイントです。

避暑だけではない多目的活用法

クーリングシェルターは熱中症対策だけでなく、多目的な利用が可能です。

たとえば、長時間の外出中に体温を調整したり、高齢者や体調不良者が一時的に休息を取るための拠点としても役立ちます。

特に、北海道の観光地では指定施設が観光情報の発信基地や地域交流の場としても機能しています。

また、地域によっては講座や防災訓練の開催地としても利用されており、暑熱による避難施設である以上に、日常生活を支える地域の重要なインフラとなっています。

そのため、地元のクーリングシェルターが担う役割を理解し、緊急時以外でも適切に活用することが推奨されています。

避難時の注意点と心得

緊急時にクーリングシェルターを利用する際はいくつかの注意点を把握しておきましょう。

第一に、混雑した場合、周囲の利用者と譲り合いながらスペースを確保することが重要です。

また、施設内での飲食について制限がある場合があるため、事前に確認してから使用しましょう。

携行する飲み物や携帯扇風機などの持ち込みは大いに役立ちますが、周辺の安全や快適さに配慮して使用してください。

また、幼児や高齢者と共に避難する場合は体調を逐一確認し、水分補給を定期的に行うことが必要です。

災害が発生した場合には、現地スタッフや案内表示に従い、安全に施設を利用しましょう。

家族や高齢者向けの適切なサポート

クーリングシェルターを利用する際、家族や高齢者向けの特別なサポートを行うことも大切です。

高齢者は暑熱による体温調整機能が低下している場合が多く、他の利用者以上に配慮が必要です。

必ず冷房が行き届いた場所に案内し、理想的で快適な休憩環境を作ることを心がけてください。

また、小さなお子様連れの場合にはおむつ替えスペースの確認や、子供用の簡易ベッドが備え付けられているかをチェックするのもおすすめです。

多くの指定暑熱避難施設では、バリアフリー設計が採用されているため車椅子でも利用しやすくなっています。

札幌や東京、大阪などの都市部施設ではこうした整備が進んでおり、幅広い層に対応したサービスが提供されています。

家族全員が安全かつ安心して利用できるよう、緊急時の行動計画を事前に検討しておくことも一助となるでしょう。

スポンサーリンク

北海道における新しいクーリングシェルターの活用提案

観光と連携した避難施設の新たな形

北海道は広大な自然や観光資源が豊富な点が魅力の地域ですが、近年の気候変動による暑熱対策も重要な課題となっています。

観光客向けのサービスとして、クーリングシェルターの設置や利用を進めることは、多くのメリットをもたらします。

例えば、主要観光地へ訪れる旅行者が、熱中症予防のため涼しい施設をすぐに利用できる環境を整えることで、安心して観光を楽しむことが可能です。

また、観光施設と連携してクーリングシェルターを設置することで、地域の観光価値を高める施策としても有効です。

持続可能な地域モデルとしての活用

クーリングシェルターは緊急時だけでなく、平常時にも地域住民や観光客の利便性を高める施設として活用することが考えられます。

例えば、札幌や旭川、函館など主要都市が提供する施設を地域交流の場として利用したり、施設内でエコロジーに配慮した活動を行うことで、持続可能な利用モデルを確立することができます。

また、「地域コミュニティの拠点」という役割を持つことで、安心して暮らせる街づくりを支える基盤となる可能性があります。

気候変動対策と地域の連携

北海道は、全国的に注目される避暑地としての特色を持ちながらも、気候変動に伴う暑熱リスクの影響が増しています。そ

のため、クーリングシェルターを地域全体で効率的に活用し、気候変動対策の一環として位置づけることが重要です。

また、札幌や近隣都市、大阪や東京など他地域との連携を強化することで、災害や暑熱リスク対策の効果をさらに高めることができます。

地域が一体となった取り組みは、行政だけでなく民間施設や住民の協力も必要になるため、包括的な連携が鍵となります。

住民参加型の防災意識の向上

クーリングシェルターの活動を通じて、住民それぞれが防災意識を高めることも重要です。

例えば、避暑や避難時に活用するだけでなく、家族で利用法を学ぶ講座や地域イベントを通じて、防災に対する知識を習得する取り組みが効果的といえるでしょう。

また、地域の学校や高齢者施設との協力により、世代を超えたコミュニケーションが促進され、防災意識が自然と根付く地域社会の形成が期待されます。

このような草の根的な活動は、北海道における特別避難施設の実効性をさらに高める鍵となるでしょう。

まとめ

北海道を含む全国で設置が進むクーリングシェルターは、暑熱対策として人々の命を守る重要な施設として注目されています。

特に北海道では、他の地域と比較して短い夏季が特徴的ですが、近年は猛暑による熱中症のリスクが増加しており、クーリングシェルターの利用は未来の気候変動を見据えた適切な対応といえます。

クーリングシェルターの活用は、単なる避暑地としての役割にとどまらず、観光や地域コミュニティとの連携を図る新しい都市モデルとしての可能性も秘めています。

また、設置地区ごとの指定基準や施設の特徴に応じた柔軟な利用も進めるべきでしょう。た

とえば、札幌や東京、大阪、京都といった主要都市における実績は、他の地域での導入の際にも参考になる成功事例と言えます。

これからの暑熱対策には、公共施設の整備だけでなく、住民が積極的に施設を活用し、防災意識を高め合う取り組みが求められます。

そして、その動きは北海道という地域特性においても例外ではありません。

快適な生活環境の確保と安全な地域づくりを進めるために、多くの人々がこのクーリングシェルターの役割を理解し、最大限に活用することが重要です。