食品添加物は、私たちの身近な食品に欠かせない存在でありながら、その規制について国ごとに異なる特徴があります。

特に、日本、アメリカ、EU(ヨーロッパ連合)の間では、食品添加物に関する定義や安全基準、そして許可されている添加物の種類に大きな違いが見られます。

例えば、日本では認可された食品添加物の数が831品目に達している一方で、アメリカでは約1600品目、EUでは約320品目と各国でバラつきがあることが分かります。

さらに、EUやアメリカでは禁止されている食品添加物が、日本では認可されている場合があるなど、規制や運用にも独自の特徴が見られます。

この違いの背景には、科学的根拠だけでなく、食文化や消費者意識の違いが関係しているとされています。

この記事では、日本、アメリカ、EUの食品添加物規制を比較し、それぞれの特徴や規制の背景に迫るとともに、日本の食品添加物に関する課題や安全性についても考察していきます。

消費者として食品添加物について正しい知識を持つことは、日常生活の中でより安全な選択をするために非常に重要です。

スポンサーリンク

食品添加物とは何か?基本的な定義と背景

食品添加物の定義:日本と海外での違い

食品添加物は、食品の加工や保存、見た目や味の向上を目的として使用される物質を指します。

しかし、日本と海外ではその定義に違いがあります。

日本では、厚生労働省が定めた基準に基づき、食品を製造・加工するうえで使用される全ての化学物質が「食品添加物」とされ、指定添加物や既存添加物に分類されています。

一方でアメリカでは、食品医薬品局(FDA)が安全性を評価する中で、「GRAS(Generally Recognized as Safe)」とされるものが大半を占めています。

EUではより厳格に定義されており、安全性が証明された上で使用を許可されるものに限られています。

このような定義の違いが、日本と海外の規制基準や添加物の使用状況に影響を与えています。

食品添加物の目的と主な種類

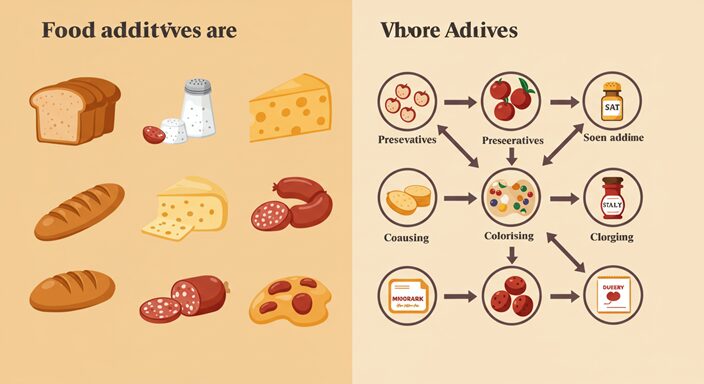

食品添加物は、私たちが日々口にする食品の品質を保つために欠かせない役割を果たしています。

その目的は主に3つに分類できます。まず1つ目は「保存性の向上」で、防腐剤や酸化防止剤がこれに該当します。

これにより食品の賞味期限を延ばしたり、劣化を防ぐ効果があります。

2つ目は「味や見た目の改善」で、甘味料や着色料、香料などが含まれます。

これらは食品の風味や色を整えるために用いられます。

そして3つ目は「食品の加工や品質の安定化」。

乳化剤や安定剤、増粘剤などが使用され、製品の仕上がりや食感を向上させます。

このように、食品添加物はさまざまな種類が存在し、それぞれが異なる役割を果たしているのです。

食品添加物の歴史と規制の始まり

食品添加物の歴史は非常に古く、保存性や安全性を求める人々の工夫から始まりました。

古代では塩や砂糖、酢などの天然由来の物質が保存料や調味料として用いられていました。

しかし近代化が進むと、食品加工技術の発展とともに化学合成された添加物が登場しました。

日本では1957年に食品衛生法が制定され、食品添加物の安全性に基づく規制が本格的に始まりました。

一方でアメリカでは1906年に「純正食品および医薬品法」が施行され、食品添加物への監視が始まりました。

その後、1938年の「食品・医薬品・化粧品法(FD&C法)」や1958年の「食品添加物修正法」で、今日のFDAによる厳格な安全性評価体制が構築されました。

EUではさらに厳しい基準が設けられており、1970年代以降、食品添加物に対する統一規制が進められてきました。

特にEUでは食品添加物の安全性に関する科学的評価が非常に重視され、現在も数百種に厳しく限定されています。

これらの歴史的経緯は、それぞれの地域の食文化や消費者意識、また科学技術の発展とも密接に関係しています。

EU・アメリカの食品添加物規制とその特徴

EUにおける食品添加物の規制:厳格な基準と安全評価

EUにおける食品添加物の規制は、非常に厳格であることで知られています。

EUでは、食品添加物の使用について何よりも「安全性」が重視されており、それを確保するための包括的な管理体制が整えられています。

具体的には、EFSA(欧州食品安全機関)が中心となり、科学的な安全評価を行った上で使用が許可される仕組みです。

さらに、EUでは添加物ごとに特定の使用基準が細かく設定されており、食品中に含まれる最大許容量が詳しく規定されています。

使用可能な食品添加物は「E番号」と呼ばれる数値コードで登録され、消費者に対して透明性が確保されています。

登録されている食品添加物の数は約320品目と少なく、日本やアメリカと比較しても規制対象が厳しいと言えます。

また、EUでは高い基準を設け、不透明なリスクのある添加物は原則使用を禁止する姿勢を取っているのが特徴です。

アメリカの食品添加物規制:FDAとGRASの役割

アメリカでは、食品添加物の規制をFDA(食品医薬品局)が担っています。

アメリカの食品添加物規制の特徴として挙げられるのは、「GRAS」と呼ばれる独自の概念です。

GRASとは「一般的に安全と認められる」という意味で、長期間にわたって広く使用され、その安全性が実証されていると判断された物質が対象です。

このGRAS認定は、メーカーが自ら安全性データを提出し、FDAの承認を受けることで許可される仕組みとなっています。

アメリカで認可された食品添加物は1600品目以上と他国と比較して非常に多く、その多様性も特徴的です。

ただし、この数の多さは、一部において安全性について十分なデータがない物質を含む可能性も懸念されています。

また、アメリカでは消費者団体や研究者の間で、このGRAS制度が企業に有利であると指摘されることもあります。

一方で、FDAはその安全性を維持するために改定や再評価を行い、一定のチェック機能を保っています。

EUとアメリカの共通点と相違点

EUとアメリカの食品添加物規制には、いくつかの共通点と相違点が見られます。

共通点としては、どちらも食品添加物の安全性を評価するための統一された基準があることです。

EUではEFSA、アメリカではFDAがそれを担い、科学的根拠やリスク評価に基づいて管理が行われています。

また、使用基準を設けて消費者への健康リスクを最小化しようとする姿勢は共通しています。

一方で、相違点はその規制の厳しさと基準の数に見られます。

EUでは規制が非常に厳しく、許可される添加物の数が少ないのに対し、アメリカはGRAS制度の存在もあり、認可品目が多いのが特徴です。

また、EUは添加物の使用目的や具体的な使用場面を細かく規定する傾向にあり、リスクが完全に排除できない添加物は許可しない方針を取っています。

一方、アメリカでは「安全性が証明されない限り禁止」というよりも、「一般的に安全であると分かれば許可」という比較的緩やかな基準で進められていることが背景にあります。

こうした違いは、日本の食品添加物規制とも密接に関係しています。規制方法や認可基準の違いが、日本における食品添加物規制に影響を与えているのです。

日本の食品添加物規制とその特異性

日本における食品添加物の分類:指定添加物と既存添加物

日本では、食品添加物が「指定添加物」と「既存添加物」に分類されています。

この分類は、添加物の使用目的や背景を理解するうえで重要な基準です。

指定添加物とは、厚生労働大臣が安全性を科学的に評価し、法律に基づいて正式に許可した添加物を指します。

一方、既存添加物は長い歴史にわたり日本の食品に使用されてきたもので、特定の指定を受けていない添加物です。

指定添加物には、保存性を高める防腐剤、食品を鮮やかにする着色料、甘味料や乳化剤などさまざまな種類があります。

一方、既存添加物は伝統的に使用されている天然由来成分が多いのが特徴です。

この分類は、日本独自の食文化や消費者ニーズにも影響されています。

食品添加物認可数の比較:日本は本当に多いのか?

食品添加物の認可数について、日本は他国と比較して頭一つ抜けて多いと指摘されることがあります。

2023年現在、日本では831品目の食品添加物が認可されています。

一方で、アメリカでは約1600品目が許可されており、日本よりも約2倍の数値となっています。

一方で、EUでは約320品目のみが認可されており、アメリカや日本に比べて非常に少ないのが特徴です。

こうした認可数の違いには、食品添加物の定義や規制方法が関係しています。

例えば、日本では、主に安全性を評価し「使用して問題がない」と判断された添加物を積極的に認可する傾向があります。

一方、EUでは予防原則に基づき、安全性に少しでも疑問が生じる食品添加物の認可を避ける傾向があります。

この違いが数字に如実に表れているのです。

日本独自の規制基準とその背景

日本の食品添加物に関する規制には独特な特徴があります。

日本の基準では、安全性を科学的に評価し、適切な使用量が設定された場合にのみ添加物の使用が認可されます。

また、添加物について厳密な成分検査や使用用途の審査が行われています。

これは食品の安全性を確保しつつ、多様な食習慣や商品需要を満たすためのものです。

一方で、日本の規制は「全体的に緩やか」と見られることもあります。

その理由として、既存添加物の扱いやこれまで安全であるとされてきた添加物の利用継続が挙げられます。

特に海外では規制や禁止されている一部の添加物が、日本では使用可能であるケースが問題視されています。

この背景には、日本の伝統的な食文化や独自の品質保持技術があります。

そのため、安全性評価が進む中で、規制内容の見直しを求める声も増加しています。

消費者の意識が高まる中、日本の規制基準が変化する可能性も視野に入れるべき時期が近づいていると言えるでしょう。

スポンサーリンク

海外で禁止される添加物が日本で使われる理由

EUやアメリカで禁止の添加物リストとその背景

EUやアメリカでは、消費者の健康を保護するため、科学的な研究に基づき一部の食品添加物が厳しく規制されたり禁止されたりしています。

例えば、亜硝酸ナトリウムは発色剤や防腐剤として広く使用されてきましたが、乳幼児に対する健康リスクが指摘され、EUやカナダでは乳幼児食品への使用が禁止されています。

また、タール系色素(赤色102号・黄色4号など)は、特に子どもの行動や注意欠陥障害への影響が懸念されるとして、EUでの規制が厳しい状況です。

アメリカにおいても、BHA(ブチルヒドロキシアニソール)やプロピオン酸カルシウムといった添加物には注意が払われており、使用量や用途に対して厳しい管理が行われています。

これらの規制背景には、健康リスクに関する科学的データや社会的な消費者意識の高まりが大きく関わっていると言えます。

日本での認可基準との比較:なぜ緩やかとみられるのか

日本では、指定添加物や既存添加物を合わせて831品目の食品添加物が認可されていますが、この数はEUやアメリカと比較して多めであると言えます。

この背景には、日本独自の食文化や添加物に関する定義の幅広さが影響しています。

また、日本の認可基準は安全性の確認を重視していますが、EUやアメリカに比べて「予防的な観点」が不足していると指摘されることがあります。

EUではより厳格な安全マージンを設定してリスクを最小化する方針を取っており、アメリカでもFDAの放出するガイドラインやGRAS認定が科学的なデータに基づいて運用されています。

一方で、日本では長年使用されてきた既存添加物については、使用実績に基づいて規制が緩和されているケースが見られます。

この違いが、日本の規制が「緩やか」とみられる理由の一つです。

消費者が知るべきリスクと対応策

海外で禁止されている食品添加物が日本で使われ続けている現実に対して、消費者自身もそのリスクを認識することが重要です。

添加物そのものが問題とされる場合もあれば、複数の添加物を同時に摂取することによる相乗効果の危険性が懸念される場合もあります。

特に子どもや高齢者など、健康リスクが高まる層では注意が必要です。

一方で、消費者がリスクを軽減するための具体的な行動も可能です。

例えば、無添加食品やオーガニック食品を選ぶこと、食品表示を確認してなるべく添加物が少ない商品を選ぶこと、手作りの調理を心がけることが挙げられます。

また、消費者の意識の高まりが、日本国内の企業や食品業界にも影響を与え、添加物を減らす動きに繋がることが期待されます。

知識を身につけ、意識的に選択する力が、健康を守る第一歩です。

食品添加物規制の課題と今後の展望

国際基準化の可能性と課題

食品添加物の国際基準化は、グローバルな貿易の円滑化を目的として注目されています。

日本、アメリカ、EUは、それぞれ異なる食品添加物の規制基準を持っていますが、これが輸出入時の障壁となることも少なくありません。

例えば、EUで禁止されているタール系色素やBHAなどが使用された食品が輸出される場合、基準の違いが問題となります。

国際基準化が進むことで基準の統一が期待されますが、各国の食文化や消費者意識が異なるため、実現には大きな課題があります。

特に、日本の食品添加物の規制基準は、120年以上の歴史の中で独自の進化を遂げており、既存添加物などの独自の取り扱いがあるため、一律の基準を採用することは容易ではありません。

また、多国間で統一された基準を設定するためには、科学的根拠に基づいた評価プロセスが必要不可欠となりますが、法的整合性や各国の政治的背景が壁となる可能性があります。

消費者の意識変化と企業の対応策

近年、食品添加物に対する消費者の意識が日本でも高まりつつあります。

「無添加」や「人工添加物不使用」などを謳う商品が増えているのは、こうした消費者ニーズの反映の一例です。

海外ではすでに一般的となっている食品の透明性や「クリーンラベル」に対する関心が、日本でも徐々に広がっています。

特に、アメリカやEUで禁止されている添加物が日本で使用されている現状を問題視する声が強まり、結果として企業が商品開発の方向性を見直すケースも増えています。

企業側でも、添加物の削減や「自然由来」の成分への置き換えが行われているものの、コスト面での課題も無視できません。

消費者の新たな価値観に適応していくことは、中長期的には企業の競争力を高めることにも繋がりますが、それに伴う技術開発や調査への投資が求められます。

このような変化に対応できる企業だけが、市場での生き残りを図れると言えるでしょう。

日本に求められる食品添加物規制の見直し

日本では、食品添加物に関する規制の基準が緩やかであるという指摘がしばしば見られますが、その背景には制度上の違いや歴史的な文脈が関係しています。

しかし、海外では禁止されている添加物が国内で認可され続けていることについては、再評価の余地があると言えるでしょう。

特に、科学的なデータの進展に伴い、消費者の健康リスクを最低限に抑えるための対応が急務となっています。

例えば、EUやアメリカでは、厳格な安全性評価に基づいて一部添加物が禁止されているのに対し、日本では既存添加物として曖昧な扱いを受けるケースがあります。

この現状を改善するためには、添加物ごとのリスクを細かく評価し、必要に応じて厳格な基準を設けることが重要です。

また、添加物の多重使用が人体に与える影響についても十分な研究が進められるべきです。

さらに、食品表示の明確化や消費者教育も求められます。日本では、添加物の表示義務があるものの、その情報が消費者にとって十分に理解しやすいとは言えません。

アメリカやEUを参考に、食品添加物に対する包括的な情報提供を進めることで、規制の見直しとともに消費者の信頼を獲得する一助となるでしょう。

まとめ

食品添加物に関する規制の違いを、日本とアメリカ、そしてEUという視点から比較してきました。

それぞれの地域が採用する規制基準には、その歴史、文化、消費者意識の差が色濃く反映されています。

日本では他国に比べて多くの食品添加物が認可されていますが、この背景には日本独自の安全性評価基準や法制度、また添加物への需要の高さがあります。

一方で、アメリカやEUでは日本では使用が一般的な添加物を禁止するなど、よりリスクに敏感な規制が特徴です。

このような違いが生まれる要因として、添加物に対する各地域の価値観や、食の安全に対するアプローチの相違が挙げられます。

ただし、どの国においても消費者の健康を守ることが基本にあり、それぞれが科学的根拠に基づいて規制を整備している点は共通しています。

食品添加物の問題は、単に認可されている物質の数や規制の違いのみに注目すべきではなく、消費者自身が正確な情報を持ち、選択することも重要です。

添加物の成分やリスク、規制について正しい知識を持つことで、より健康的な食品選択が可能になります。

また、今後は国際的な基準統一が進むことで、さらなる食品の安全性向上が期待されます。

日本、アメリカ、EUの食品添加物規制を比較することで得られる知見は多く、私たちが食品添加物に対してどのように向き合うべきかを考える重要なきっかけとなります。

消費者としても、これらの違いをしっかりと認識し、自分に合った食品選びをしていくことが大切です。