年齢を重ねるにつれて、階段の昇り降りが辛くなったり、長時間歩くのが困難になったりと、足の衰えを実感する方は多いのではないでしょうか。足の筋力低下は、日常生活の質を大きく左右する深刻な問題です。しかし、適切なレジスタンス運動と生活習慣の改善により、年齢に関係なく足の衰えを防ぎ、若々しい歩行能力を維持することが可能です。

本記事では、足の衰えの原因から具体的な改善方法まで、科学的根拠に基づいた情報を詳しく解説します。高齢者でも安全に取り組める運動法や、効果的な栄養摂取法、さらには成功事例まで幅広くご紹介し、あなたの健康で活動的な生活をサポートします。

スポンサーリンク

若さを取り戻す!足の衰えを防ぐレジスタンス運動とは

足の衰えとは?その原因と症状

足の衰えとは、加齢や運動不足により下肢の筋力、筋肉量、機能が低下する現象を指します。

この現象は医学的にサルコペニアやフレイルの一部として認識されており、30歳以降、年間約1〜2%ずつ筋肉量が減少していくとされています。

主な症状として、歩行速度の低下、階段昇降時の息切れ、バランス感覚の悪化、つまずきやすくなる、立ち上がり動作の困難などが挙げられます。

これらの症状は徐々に進行するため、初期段階では気づきにくいのが特徴です。

足の衰えの主要な原因には、加齢による自然な筋肉量の減少、運動不足による筋力の低下、不適切な栄養摂取、慢性疾患による影響、ホルモンバランスの変化などがあります。

特に現代社会では座位時間が長く、日常的に足の筋肉を使う機会が減少していることも大きな要因となっています。

足の衰えが健康に与える影響

足の筋力低下は、単に歩行能力の問題にとどまらず、全身の健康状態に深刻な影響を与えます。

最も直接的な影響は転倒リスクの増加です。転倒による骨折は、特に高齢者において要介護状態に至る主要な原因の一つとなっています。

また、足の筋力低下により活動量が減少すると、心血管疾患のリスクが高まります。

定期的な歩行や運動は血液循環を促進し、心臓の健康維持に不可欠だからです。

さらに、筋肉量の減少は基礎代謝の低下を招き、肥満や糖尿病のリスクを増大させます。

心理面への影響も無視できません。

移動能力の低下により外出頻度が減り、社会的孤立や抑うつ状態に陥る可能性があります。

これらの問題は相互に関連し合い、悪循環を形成することが多いため、早期の対策が重要となります。

足の筋肉をつけることの重要性

足の筋肉を維持・強化することは、健康で自立した生活を送るために極めて重要です。

下肢の筋肉群は全身の筋肉量の約70%を占めており、これらを鍛えることで効率的に筋力向上と筋肉量増加を図ることができます。

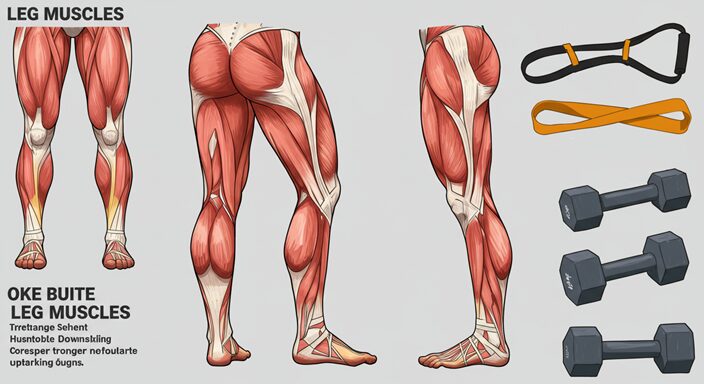

特に大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋などの主要筋群を強化することで、歩行安定性の向上、バランス能力の改善、日常動作の楽な遂行が可能となります。

また、筋肉量の増加は基礎代謝を高め、体重管理にも効果的です。

レジスタンス運動による足の筋力強化は、骨密度の維持にも寄与します。

筋肉が骨に与える刺激により、骨形成が促進され、骨粗鬆症の予防効果も期待できます。

このように、足の筋肉を鍛えることは、身体機能の維持向上だけでなく、総合的な健康増進に大きく貢献します。

足の筋肉をつける運動の効果的な方法

高齢者でもできる!簡単なレジスタンス運動

高齢者や運動初心者でも安全に取り組めるレジスタンス運動をご紹介します。まず基本となるのは椅子を使ったスクワットです。

椅子の背もたれに手を置いて立ち上がり座りを繰り返すことで、太ももやお尻の筋肉を効果的に鍛えることができます。

カーフレイズ(つま先立ち)も簡単で効果的な運動です。壁に手をついて安全を確保しながら、かかとを上げ下げする動作を繰り返します。

この運動はふくらはぎの筋肉強化に特に効果的で、血液循環の改善にも役立ちます。

レッグレイズは座った状態で行える運動で、膝を伸ばして足を持ち上げる動作により大腿四頭筋を鍛えます。

無理のない範囲で回数を調整し、徐々に負荷を上げていくことが重要です。

これらの運動は週3回程度、各運動10〜15回を目安に始め、体力に応じて回数を増やしていきましょう。

器具を使った足を鍛えるトレーニング

より効果的な筋力向上を目指す場合は、適切な器具を活用したトレーニングが有効です。

レジスタンスバンド(ゴムバンド)は手軽で安全な筋力トレーニング器具として人気があります。

足首に巻いてサイドステップを行ったり、太ももに装着してスクワットを行うことで負荷を調整できます。

ダンベルを使用したランジやステップアップも効果的です。

軽い重量から始めて、徐々に負荷を上げることで筋力向上を図れます。

安全性を重視し、適切なフォームを維持することが重要です。

レッグプレスマシンやレッグカールマシンなどのジム器具を利用すれば、より専門的なトレーニングが可能です。

ただし、初心者は必ず専門指導者の指導を受けることをお勧めします。

器具を使用する際は、体調や体力に合わせて負荷を調整し、無理をしないことが安全なトレーニングの基本です。

家でできる!足の筋肉をつける運動

自宅で手軽にできる足の筋力トレーニングは、継続しやすく効果的です。

階段昇降運動は日常の階段を利用して簡単に行えます。

ゆっくりとした動作で段差を上り下りすることで、太ももとふくらはぎの筋肉を同時に鍛えることができます。

ウォールシットは壁に背中をつけて腰を落とし、その姿勢を維持する等尺性運動です。

太ももの前面と後面、お尻の筋肉を効果的に鍛えることができ、膝への負担も少ないため高齢者にも適しています。

片足立ちバランス運動は、筋力強化とともにバランス能力の向上に効果的です。

安全のため椅子や壁の近くで行い、30秒程度の片足立ちを左右交互に行います。

慣れてきたら目を閉じて行うことでより高い効果が期待できます。

これらの運動を組み合わせることで、総合的な足の筋力向上を図ることができます。

足の筋力低下を防ぐためのストレッチ

筋力トレーニングと併せて行うストレッチは、筋肉の柔軟性維持と怪我予防に不可欠です。

ハムストリングストレッチは、仰向けに寝た状態で片足を上げ、膝裏を伸ばすことで太ももの後面を伸ばします。

この動作により歩幅の改善と腰痛予防効果が期待できます。

カーフストレッチは壁に手をついて行う簡単なストレッチです。

片足を後ろに引き、かかとを地面につけた状態でふくらはぎの筋肉を伸ばします。

このストレッチは足首の柔軟性向上に効果的で、つまずき予防にも役立ちます。

股関節周りの柔軟性も重要で、座位でのヒップフレクサーストレッチや立位での腸腰筋ストレッチを取り入れることをお勧めします。

これらのストレッチは運動前後に行うことで、筋肉の働きを最大化し、疲労回復を促進します。

毎日継続することで、足の機能維持と向上に大きく貢献します。

足の老化を防ぐ食べ物と栄養摂取

筋肉量を維持するためのタンパク質の摂取

筋肉量の維持・増加には適切なタンパク質摂取が不可欠です。

高齢者の場合、若年者よりも多くのタンパク質が必要とされており、体重1kgあたり1.2〜1.6gの摂取が推奨されています。

これは体重60kgの人で約72〜96gのタンパク質に相当します。

良質なタンパク質源として、魚類、鶏肉、卵、乳製品、大豆製品などが挙げられます。

特に必須アミノ酸のバランスが良い動物性タンパク質は筋肉合成に効果的です。

魚類は EPA や DHA などの不飽和脂肪酸も豊富で、炎症抑制効果により筋肉の回復を促進します。

植物性タンパク質も重要で、大豆、豆腐、納豆などの大豆製品は イソフラボンも含有しており、特に女性の筋肉量維持に有効です。

タンパク質の摂取タイミングも重要で、運動後30分以内の摂取が筋肉合成を最大化するとされています。

分散摂取により、一日を通じて筋肉合成を活性化することが効果的です。

足の筋肉をつけるために必要な栄養素

タンパク質以外にも、筋肉の健康維持には多くの栄養素が関与しています。

ビタミンDは筋肉機能に重要で、不足すると筋力低下や転倒リスクの増加が報告されています。

日光浴による体内合成と魚類、キノコ類からの摂取を心がけましょう。

カルシウムとマグネシウムは筋収縮に必須のミネラルです。

乳製品、小魚、緑黄色野菜からカルシウムを、ナッツ類、海藻、玄米からマグネシウムを摂取することが重要です。

また、亜鉛は筋肉合成に関与する酵素の構成成分で、牡蠣、牛肉、カボチャの種などに豊富に含まれています。

抗酸化物質も筋肉の健康維持に重要で、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどが活性酸素による筋肉損傷を防ぎます。

色鮮やかな野菜や果物を多様に摂取することで、これらの栄養素を効率的に補給できます。

バランスの取れた食事により、筋肉の合成と維持を総合的にサポートすることが可能です。

食事習慣が足の衰えに与える影響

食事習慣は足の筋肉の健康状態に直接的な影響を与えます。

不規則な食事や極端な食事制限は、筋肉量の減少を加速させる要因となります。

特に朝食を抜く習慣は、夜間の筋肉分解を補うタンパク質供給が遅れ、筋肉量減少のリスクを高めます。

加工食品や糖質過多の食事は、慢性炎症を引き起こし、筋肉の質を低下させる可能性があります。

一方、抗炎症作用のある食品を積極的に摂取することで、筋肉の健康維持が促進されます。オメガ3脂肪酸を含む青魚、抗酸化物質豊富なベリー類、ポリフェノールを含む緑茶などが代表的です。

水分摂取も重要で、脱水状態は筋肉の機能低下を招きます。

高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分補給が必要です。

アルコールの過度な摂取は筋肉合成を阻害し、睡眠の質を低下させるため、適量に留めることが大切です。

規則正しい食事時間と栄養バランスの取れた食事により、足の筋肉を内側からサポートしましょう。

足の筋力を改善するための生活習慣

日常生活に取り入れるべき運動習慣

日常生活の中で無理なく続けられる運動習慣の確立が、足の筋力維持の鍵となります。

エレベーターの代わりに階段を使用する、一駅分歩く、買い物時に遠回りするなど、意識的に歩行量を増やすことから始めましょう。

歩行は最も基本的で効果的な足の筋力維持運動です。

朝のラジオ体操や簡単なストレッチを習慣化することも効果的です。

起床時の軽い運動は血液循環を促進し、一日の活動性を高めます。

テレビを見ながらのつま先立ちや、電話中のスクワットなど、ながら運動を取り入れることで、運動時間を確保しやすくなります。

週末には少し強度の高い運動を取り入れることをお勧めします。

ウォーキンググループへの参加、プールでの水中運動、ダンスクラスなど、楽しみながら継続できる活動を見つけましょう。

社会的な運動活動は、運動習慣の継続性を高めるとともに、社会的孤立の予防にも効果的です。

転倒リスクを減少させるための対策

転倒予防は足の筋力向上と密接に関連しており、総合的なアプローチが必要です。

まず住環境の整備が重要で、段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床材の使用、十分な照明の確保などが効果的です。

特に浴室や階段は転倒リスクが高い場所として注意が必要です。

適切な履物の選択も転倒予防に重要で、底が滑りにくく、足にフィットする靴を選びましょう。

ヒールの高い靴やスリッパでの外出は避け、歩行安定性を重視した靴を選択することが大切です。

また、定期的な視力や聴力の検査により、感覚機能の低下に早期対応することも転倒予防につながります。

バランス訓練も転倒予防に効果的で、片足立ち、かかと歩き、つま先歩き、障害物を回避する歩行練習などが挙げられます。

これらの練習により、不意の状況に対する身体の反応能力が向上し、転倒リスクの軽減が期待できます。

薬物管理も重要で、めまいや眠気を引き起こす可能性のある薬剤については医師との相談が必要です。

フレイルやサルコペニアの予防法

フレイルやサルコペニアの予防には、運動、栄養、社会参加の三本柱が重要とされています。

運動面では、有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせが効果的で、週150分以上の中強度有酸素運動と週2回以上の筋力トレーニングが推奨されています。

栄養面では、十分なタンパク質摂取とエネルギー摂取の確保が重要です。

体重減少はフレイルの重要な指標の一つであり、適切な栄養管理により体重維持を図ることが必要です。

また、ビタミンDの不足は筋力低下と関連しているため、適切な補給が重要です。

社会参加は心理的健康維持とともに、身体活動量の維持にも寄与します。

地域のコミュニティ活動、ボランティア活動、趣味のサークル活動などに参加することで、社会的つながりを維持し、活動的な生活を送ることができます。

定期的な健康診断により、早期発見・早期介入を図ることも予防の重要な要素です。

スポンサーリンク

足の筋肉を強化するためのサプリメント

おすすめの足を鍛えるサプリ一覧

足の筋肉強化をサポートするサプリメントとして、まずホエイプロテインが挙げられます。

消化吸収が早く、筋肉合成に重要な分岐鎖アミノ酸(BCAA)を豊富に含んでいます。運動後の摂取により、筋肉回復と成長を促進します。

クレアチンは筋力向上と持久力増強に効果的なサプリメントで、特に短時間高強度の運動において力を発揮します。

適切な摂取により筋肉量の増加とトレーニング効果の向上が期待できます。

ただし、水分摂取量を増やす必要があります。

HMB(β-ヒドロキシβ-メチル酪酸)は筋肉分解の抑制と筋肉合成の促進に効果があるとされ、特に高齢者や運動初心者において効果が報告されています。

グルタミンは筋肉回復を促進し、免疫機能の維持にも寄与します。

これらのサプリメントは、適切な運動と栄養摂取と組み合わせることで、より効果的に作用します。

サプリメントの選び方と注意点

サプリメント選択の際は、まず信頼できるメーカーの製品を選ぶことが重要です。

第三者機関による品質認証を受けている製品や、GMP(適正製造規範)準拠の工場で製造された製品を選択しましょう。

成分表示が明確で、余計な添加物が少ない製品が理想的です。

個人の健康状態や既存の疾患、服用中の薬剤との相互作用を考慮する必要があります。

腎臓や肝臓に疾患のある方、血圧の薬を服用している方などは、医師への相談が必要です。

また、アレルギー体質の方は成分を十分確認し、必要に応じてアレルギーテストを実施することをお勧めします。

サプリメントは食事の補助であり、基本的な栄養摂取や運動習慣の代替にはならないことを理解することが重要です。

過剰摂取は副作用のリスクを高めるため、推奨量を守り、複数のサプリメントを併用する場合は専門家に相談しましょう。

定期的な血液検査により、体調の変化を確認することも大切です。

サプリメントと運動の相乗効果

サプリメントの効果を最大化するには、適切なタイミングでの摂取と運動との組み合わせが重要です。

プロテインは運動後30分以内のゴールデンタイムに摂取することで、筋肉合成を最大化できます。

クレアチンは運動前後の摂取により、パフォーマンス向上と回復促進の両方の効果が期待できます。

運動強度と種類に応じてサプリメントを使い分けることも効果的です。

筋力トレーニング中心の場合はプロテインとクレアチン、持久系運動が中心の場合はBCAAやグルタミンが適しています。

水分補給も重要で、サプリメント摂取時は十分な水分を取ることで吸収率が向上します。

継続性が最も重要で、短期間の集中的な摂取よりも、長期間の継続的な摂取と運動習慣の組み合わせが効果的です。

食事との相互作用も考慮し、栄養バランスの取れた食事を基本として、サプリメントを補完的に活用することで、足の筋力強化に最大限の効果を得ることができます。

年齢別!足の筋肉をつける運動の必要性

何歳から足の筋力トレーニングを始めるべきか

筋力トレーニングに「遅すぎる」年齢はありませんが、理想的には40代から始めることが推奨されています。

30歳以降、年間1〜2%ずつ筋肉量が減少するため、40代から意識的な筋力維持・向上に取り組むことで、将来の筋力低下を大幅に抑制できます。

50代では筋肉量減少が加速するため、より積極的なトレーニングが必要です。

この時期から始める場合は、医師の健康診断を受けてから開始し、関節への負担を考慮した低強度から始めることが重要です。

週2〜3回の筋力トレーニングと有酸素運動の組み合わせが効果的です。

60代以降でも筋力向上は十分可能で、実際に多くの研究で高齢者の筋力トレーニング効果が報告されています。

ただし、慢性疾患の有無や身体機能の状態に応じて、個別化されたプログラムが必要です。

専門指導者の指導を受けることで、安全かつ効果的なトレーニングが実施できます。

年齢に関係なく、今から始めることが最も重要です。

加齢による特有の足の衰え対策

加齢による足の変化は多岐にわたり、それぞれに応じた対策が必要です。

筋力低下に対しては、大腿四頭筋とハムストリングスを中心とした筋力トレーニングが効果的です。

特に膝関節の安定性確保のため、これらの筋群のバランスの取れた強化が重要です。

バランス機能の低下に対しては、不安定な面での立位保持練習や、動的バランス訓練が有効です。

片足立ち、タンデム歩行(一直線上を歩く)、障害物回避歩行などの練習により、反応時間の改善とバランス能力の向上が期待できます。

関節の可動域制限に対しては、定期的なストレッチングが不可欠です。

特に股関節と足関節の柔軟性維持は歩行能力の保持に重要で、毎日のストレッチ習慣により関節機能の維持が可能です。

骨密度の低下に対しては、荷重を伴う運動が効果的で、ウォーキングやジョギング、階段昇降などが骨形成を促進します。

女性に特におすすめの運動習慣

女性は男性と比較して筋肉量が少なく、閉経後はホルモンの影響により筋力低下が加速しやすいため、特に注意深いアプローチが必要です。

エストロゲンの減少により骨密度も低下しやすいため、荷重運動を中心とした運動プログラムが推奨されています。

ヨガやピラティスは、筋力強化と柔軟性向上を同時に図ることができ、女性に人気の高い運動です。

これらの運動は関節への負担が少なく、呼吸法を含むため、ストレス軽減効果も期待できます。

コアマッスルの強化により、姿勢改善と腰痛予防にも効果的です。

水中運動も女性におすすめの運動で、浮力により関節への負担を軽減しながら筋力強化が可能です。

アクアビクスや水中ウォーキングは、心肺機能向上と筋力強化を同時に図ることができます。

グループエクササイズは社交的な側面もあり、運動継続のモチベーション維持に効果的です。

骨粗鬆症予防のため、カルシウムとビタミンDの適切な摂取も重要です。

実際のトレーニング事例と成果

成功事例:足の筋力を改善した高齢者の体験談

75歳の田中さん(仮名)は、3年前に軽い転倒を経験したことをきっかけに、足の筋力トレーニングを開始しました。

最初は椅子を使ったスクワットを5回行うのも困難でしたが、週3回のペースで継続した結果、6か月後には20回連続で実施できるようになりました。

開始から1年後の体力測定では、歩行速度が20%向上し、片足立ち時間も15秒から45秒まで延長しました。

現在では階段昇降時の息切れがなくなり、買い物などの外出も楽になったと話されています。

特に孫との公園遊びができるようになったことが最も嬉しい変化だと語っています。

68歳の佐藤さん(仮名)は、膝の痛みにより外出を控えがちでしたが、水中運動から始めて徐々に陸上でのトレーニングに移行しました。

プールでの水中ウォーキングを3か月間継続した後、軽い筋力トレーニングを追加し、現在では週5回の運動習慣が確立されています。

膝の痛みは大幅に軽減し、趣味の山歩きにも復帰できました。

これらの事例は、年齢に関係なく適切なトレーニングにより筋力改善が可能であることを示しています。

重要なのは個人の体力や健康状態に応じた段階的なアプローチと、継続性を重視したプログラム設計です。

専門指導者のサポートを受けながら、安全に取り組むことが成功の鍵となります。

運動を続けるためのモチベーション維持法

運動習慣の継続において最も困難な課題がモチベーションの維持です。

成功している多くの高齢者が実践している方法として、まず具体的で達成可能な目標設定が挙げられます。

「毎日10分歩く」「週3回スクワットを10回行う」など、小さな目標から始めて徐々にレベルアップすることが重要です。

運動日記をつけることも効果的なモチベーション維持法です。

毎日の運動内容、体調、気分などを記録することで、自身の進歩を客観視でき、継続への励みとなります。

スマートフォンアプリや歩数計を活用することで、より簡単に記録を継続できます。

仲間と一緒に運動することも重要で、ウォーキンググループへの参加や家族との運動習慣共有により、社会的なサポートを得ることができます。

また、定期的な体力測定や健康診断により、数値的な改善を確認することで達成感を得られます。

運動の種類を定期的に変更し、マンネリ化を防ぐことも継続のコツです。

足の衰えを防ぐために今できること

運動と食事の両輪で健康を維持

足の筋力維持には運動と栄養の両方が不可欠で、どちらか一方だけでは十分な効果が得られません。

運動により筋肉に刺激を与え、適切な栄養摂取により筋肉の材料を供給するという相互関係があります。

特にタンパク質は運動後の筋肉合成に必要不可欠で、運動と組み合わせることで効果が最大化されます。

食事のタイミングも重要で、運動前の軽い炭水化物摂取はエネルギー源として、運動後のタンパク質摂取は筋肉回復として機能します。

水分摂取も運動効果を高める重要な要素で、脱水状態では筋肉の機能が低下し、怪我のリスクも増加します。

継続可能な生活リズムの確立が最も重要で、無理のない運動習慣と食事習慣を組み合わせることで、長期的な健康維持が可能となります。

急激な変化よりも、段階的で持続可能な変化を心がけることが成功の鍵です。

定期的な健康チェックにより、運動と栄養の効果を客観的に評価し、必要に応じて調整することも大切です。

生活習慣を見直し、足の衰えを遠ざけよう

足の衰え予防には、日常生活全体の見直しが必要です。

座位時間の長さは筋力低下の主要因の一つであり、デスクワーク中心の生活では意識的な活動時間の確保が重要です。

1時間に一度は立ち上がり、簡単なストレッチや歩行を行うことで、筋肉の活性化を図ることができます。

睡眠の質も筋肉の回復と成長に重要で、十分な睡眠時間の確保と質の高い睡眠環境の整備が必要です。

睡眠不足は成長ホルモンの分泌を阻害し、筋肉の修復を妨げます。

規則正しい睡眠リズムの確立により、筋肉の回復力向上が期待できます。

ストレス管理も重要な要素で、慢性的なストレスは筋肉分解を促進するコルチゾールの分泌を増加させます。

リラクゼーション技法の習得、趣味活動への参加、社会的なつながりの維持などにより、ストレスレベルの管理を行いましょう。

喫煙や過度の飲酒は筋肉の健康に悪影響を与えるため、これらの習慣の見直しも重要です。

まとめ

足の衰えは加齢とともに避けられない現象ですが、適切な対策により予防・改善が可能です。

レジスタンス運動を中心とした筋力トレーニング、バランスの取れた栄養摂取、健康的な生活習慣の確立により、年齢に関係なく足の機能維持・向上を図ることができます。

重要なのは早期からの取り組みと継続性です。

40代から始めることが理想的ですが、何歳からでも効果は期待できます。

個人の体力や健康状態に応じた段階的なアプローチと、専門指導者のサポートを受けることで、安全かつ効果的なプログラム実施が可能です。

運動習慣の確立には時間がかかりますが、小さな目標設定と仲間との取り組み、進歩の記録により、継続のモチベーションを維持できます。

足の筋力維持は単なる身体機能の問題ではなく、自立した生活の維持、社会参加の継続、生活の質の向上に直結する重要な健康課題です。

今日から始められる簡単な運動と生活習慣の改善により、将来の健康で活動的な生活を確保しましょう。

足の衰えを防ぐことは、人生の後半をより充実したものにするための投資でもあります。

継続的な取り組みにより、いつまでも自分の足で歩き続けることができる身体づくりを目指していきましょう。