職場での人間関係、とりわけ上司との関係は、仕事の効率やキャリアアップに大きな影響を与える重要な要素です。

しかし、「上司とうまくやるのが難しい」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、「上司操縦法」という新しいアプローチです。

この手法は、心理学の一つであるNLP(神経言語プログラミング)を基盤にしており、大平 和幸氏によって開発されました。

上司とのコミュニケーションを円滑にし、職場でのストレスを軽減しながら、昇進や評価のチャンスを最大化することが目的とされています。

本記事では、「上司操縦法」の基本を分かりやすく解説し、実践することでどのように成功を掴むことができるのかを探っていきます。

この知識を身につけることで、日常の業務におけるストレスが軽減されるだけでなく、成果を上げやすい環境を整えることができるでしょう。

また、このスキルは職場のみならず人生全般にも活用できる知恵と言えるため、現在の職場環境を変えたいと考えている方にも、必見の内容となっています。

スポンサーリンク

1. 上司操縦法とは?基本を理解する

上司操縦法の目的と重要性

「上司操縦法」とは、上下関係のある職場環境において、上司との関係を良好に保ちながら、業務をスムーズに進めるためのテクニックを指します。

この考え方の目的は、上司との人間関係を良好にし、職場でのストレスを軽減することにあります。

また、信頼関係を築くことで、昇進や人事評価をより有利に進める効果も期待できます。

企業で働く上で、上司との良好な関係はキャリア成功の鍵を握る重要な要素と言えるでしょう。

なぜ円滑な職場環境が必要なのか?

円滑な職場環境は、業務の効率を高め、ストレスや誤解を減らすために欠かせません。

上司との摩擦が常に存在すると、日々の仕事が滞るだけでなく、心身の疲労感を蓄積させる原因にもなります。

一方で、上司との関係がスムーズであれば、指示が明確となり、協力的な姿勢が生まれるため、職場全体の雰囲気が明るくなります。

このようなプラスの連鎖を生み出すためにも、職場の人間関係を円滑に保つことが必要です。

心理学的アプローチの活用例

上司操縦法では、心理学的手法を積極的に活用しています。

具体的には、NLP(神経言語プログラミング)のような会話術を用いて、上司の気持ちを汲み取り、適切な反応を示す方法があります。

さらに、非言語的なコミュニケーションを通して、上司の感情や真意を読み取る技術も重要です。

これにより、ただの「指示を待つ部下」ではなく、共に目標を目指す「信頼されるパートナー」として認識されることが可能になります。

心理学的アプローチは、上司操縦法において大きな効果を発揮します。

上司操縦法の開発者:大平 和幸氏の紹介

「上司操縦法」という概念は、大平 和幸氏によって提案されました。

大平氏は2013年にその理論をまとめた商品を発売し、職場でのコミュニケーションに真剣に悩む社会人たちからの支持を集めています。

彼の理論はNLPを基盤としており、科学的かつ具体的なテクニックが盛り込まれている点で高く評価されています。

また、返金保証や丁寧なサポート体制も、大平氏の顧客への誠実さを感じる要素のひとつです。

その結果、「上司操縦法」は多くの人々の職場環境を改善し、キャリア成功の一助となっています。

2. 上司のタイプ別攻略法

典型的な上司のタイプとは?

上司操縦法を実践するためには、まず上司のタイプを正確に見極めることが重要です。

上司にはさまざまな性格やスタイルがあり、その特徴を理解することで、より効果的な接し方を見つけることができます。

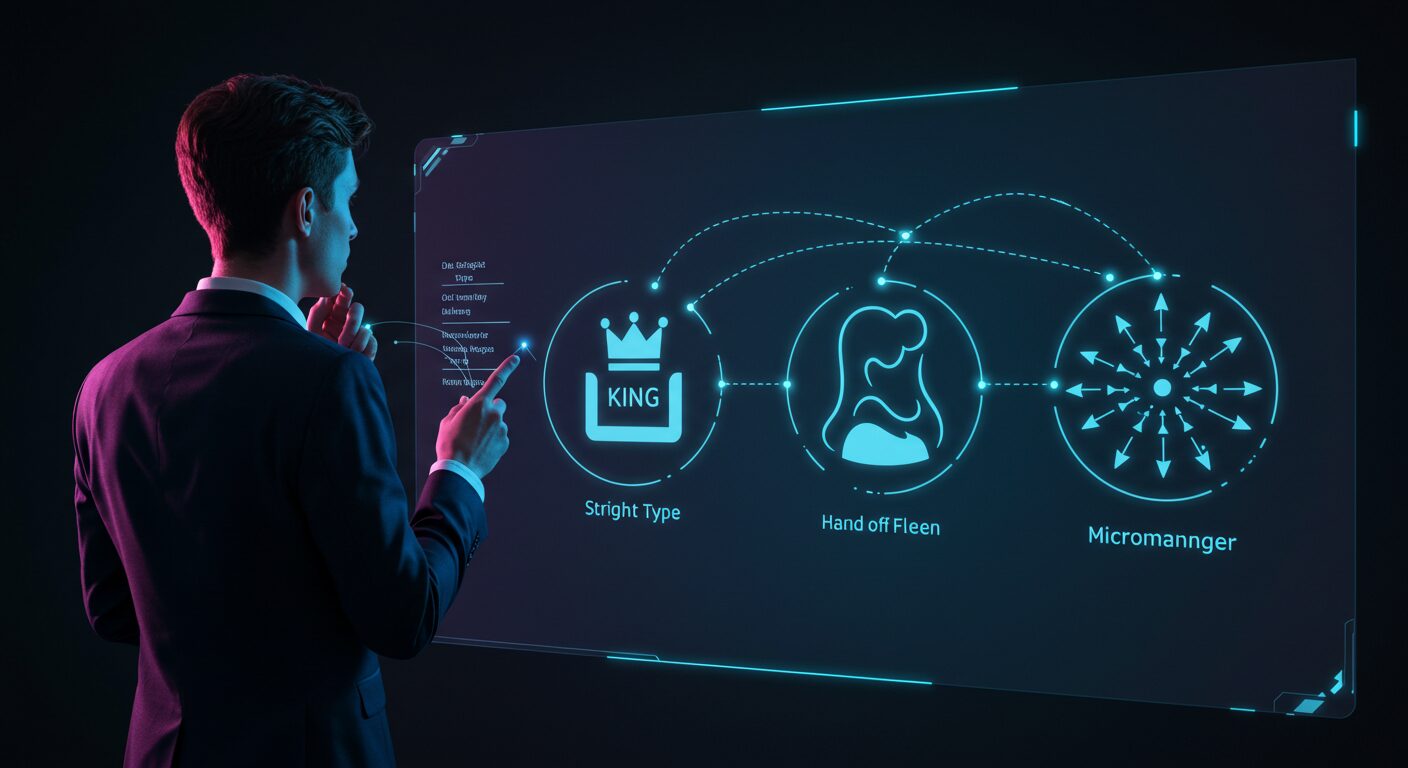

典型的な上司のタイプとして、「厳格型」「放任型」「マイクロマネージャー型」が挙げられ、これらのいずれのタイプに該当するかによって適応すべきアプローチ法が異なります。

「厳格型」上司との接し方

「厳格型」の上司は、ルールやプロセスを非常に重視し、部下に対しても高い基準を求めることが多い特徴があります。

このタイプの上司と効果的な関係を築くためには、信頼されるための正確な報告や、期待を上回る成果を出す姿勢が重要です。

特に、大平 和幸氏が提唱する上司操縦法では、心理学的テクニックを活用し、このような厳格な上司の心にアプローチする方法も紹介されています。

具体的には、「上司の目標をしっかり理解し、それに対しどのように貢献できるか」を明確に伝えることが効果的です。

また、問題が発生した際には迅速に対処法を提示し、解決力をアピールしましょう。

厳格型の上司は冷静さと責任感を評価するため、冷静な態度を維持しつつ、誠実なフィードバックを心掛けると関係が円滑になります。

「放任型」上司への効果的なアプローチ

一方、「放任型」の上司は、細かい管理をせず、部下に大きな裁量を与えることが特徴です。

この場合、部下自身が進んでコミュニケーションを取ることが求められます。

放任型の上司は基本的に干渉を嫌がる傾向にあるため、自主性を示しながら適度に状況報告をすることがポイントです。

大平 和幸氏の上司操縦法では、放任型の上司の元でも自分の居場所を確立するための手法として、「プロジェクトの進捗状況を視覚的に伝え、安心感を与える」ことが推奨されています。

このような上司には、ときおり具体的な選択肢や提案を提示することで、強い印象を残すことができます。

「マイクロマネージャー型」上司の対応術

最後に、「マイクロマネージャー型」の上司についてです。

このタイプの上司は、部下の業務に細かく干渉し、すべてのプロセスを確認したがる傾向があります。

このような場合、ストレスを感じることも多いですが、適切なアプローチをすることで関係性を改善することが可能です。

具体的な対応術としては、上司の指示をしっかりと聞き、それに基づいた行動計画を提出することで安心させることが鍵となります。

また、頻繁なコミュニケーションを取ることで、「必要以上に干渉しなくても大丈夫」と信頼を勝ち取ることができます。

上司操縦法の中では心理学を活用して、マイクロマネージャー型上司の不安要素を軽減する方法が解説されています。

いずれの上司のタイプにも共通するのは、相手の行動スタイルを理解し、それに基づいて柔軟に対応していくことです。

人間関係の成功は、このような細やかな配慮とコミュニケーションに裏付けされています。

3. 円滑なコミュニケーションを築く方法

効果的なフィードバックの伝え方

効果的なフィードバックを行うことは、上司との信頼関係を築く上で非常に重要です。

ただし、適切なタイミングや表現方法を選ぶことが大切であり、これが上司操縦法の基本原則の一つでもあります。

上司に意見を伝える際は、「事実」と「感情」を分けることを意識してください。

例えば、業務改善を提案したい場合、具体的なデータや観察に基づく指摘と共に、感謝やポジティブな要素を加えることで、話が受け入れられやすくなります。

また、心理学的アプローチを活用し、「私メッセージ」を使うと、批判に聞こえず建設的な議論が可能です。

上司の信頼を得る言葉遣いのコツ

言葉遣いは、上司との良好な人間関係を築くために不可欠な要素です。

信頼を得るには、敬意を持った言葉遣いと、無理のない謙虚さを心がけましょう。

上司の話に対して肯定的なリアクションを取り入れつつ、「なるほど、それは素晴らしい考えですね」など、相手の考えやアイデアを尊重する褒め言葉を自然に使うことで、上司からの信頼を高めることができます。

また、自己アピールをする際も、必ず「チームでの成果」や「周囲の協力」があったことを示しつつ伝えると、謙虚さと信頼感が同時に醸し出されます。

非言語コミュニケーションの重要性

言葉だけではなく、非言語コミュニケーションも職場での関係性を左右します。

上司との会話中に適切なアイコンタクトを保ち、相槌やうなずきを適度に取り入れることで、相手に「話をしっかり聞いている」という印象を与えることができます。

また、姿勢や表情も重要な要素です。前のめりの姿勢や柔らかな表情は、上司に対して積極的かつ協力的な態度を示します。

これらの非言語的な要素を意識的に活用することで、上司との信頼関係をさらに強化できます。

定期的な報告の価値と実践法

上司に対する定期的な報告は、信頼感を築くための効果的な手法の一つです。

ただし、形式的な報告よりも、内容の質が重要です。

進捗状況や成果だけでなく、課題やそれに対する解決策を一緒に提示することで、信頼される部下としての印象を与えることができます。

また、具体的な報告フォーマットを用意し、簡潔かつ論理的に話すことで、上司の負担を軽減できます。

このアプローチは、大平 和幸氏が提唱する上司操縦法の実践テクニックでも注目されています。

上司とのタイミングを掴む方法

上司との良好な関係を築く上で、適切なタイミングを見極める力は欠かせません。

上司のスケジュールやその時の気分、抱えている業務量などを観察し、それに応じてアプローチを変える柔軟さを持つことが大切です。

例えば、忙しそうにしているときに重要な話を持ちかけるのは避けるなど、相手の状況を考慮しましょう。

また、定期的な1対1のミーティングなどを活用し、予め話す機会を予定に組み込むことで、スムーズなコミュニケーションを図ることが可能になります。

このようにタイミングを意識した行動は、上司からの信頼を得る上でも非常に効果的です。

スポンサーリンク

4. 上司の真意を読み取る技術

上司の隠れた期待を見抜く方法

上司の隠れた期待を見抜くことは、上司操縦法を実践する上で欠かせないスキルです。

多くの場合、上司は明確に言葉で指示を伝えるだけではなく、その裏に暗黙の期待や意図を含んでいます。

このような隠れた期待を読み取るには、まずは上司の過去の行動パターンや発言の傾向に注目しましょう。

たとえば、どのような場面で部下を褒めるのか、何を重視しているのかを観察してみてください。

また、ミーティングや日常会話の中で、話のトーンや表情からもヒントを得ることができます。

心理学的アプローチやNLP(神経言語プログラミング)を活用することで、観察力を高め、より深い理解が可能です。

矛盾する指示の解釈と対応策

職場では、上司から矛盾する指示を受けることが少なくありません。

そのような状況に直面した際には、感情的に反応するのではなく、冷静に状況を整理することが重要です。

まずは、それぞれの指示の背景や目的を分析し、矛盾の原因を理解しましょう。

この際、上司に直接質問を投げかけるのではなく、「このタスクを最優先すべきか」など、具体的で前向きな確認を行うと、円滑なコミュニケーションが可能です。

また、大平 和幸氏が提唱する上司操縦法では、上司の意図を再確認しながら、自分なりの提案を加えることで、上司に信頼感を与える方法が推奨されています。

これにより矛盾を解消し、双方が納得する形で業務を進めることができます。

上司の非公式なサインに気付くためのテクニック

上司の非公式なサインに気付くことは、コミュニケーションをよりスムーズにする大切な技術です。

このような非公式なサインは、言葉に出されることは少ないものの、ジェスチャーや表情、声のトーンなどに現れることがあります。

例えば、会議中に上司が腕を組む、深くうなずく、または眉をひそめるといった行動は重要なヒントになります。

これらのサインを見逃さず、反射的に対応できるようになるには、日々の観察が不可欠です。

大平 和幸氏の上司操縦法では、相手の非言語的なコミュニケーションを敏感に察知し、それに応じた対応を取ることで信頼を深めるテクニックが紹介されています。

このスキルは、職場関係だけでなく幅広い人間関係にも活用できるでしょう。

観察力を高める具体的な練習方法

観察力は、上司の真意を読み取るための基盤となるスキルです。

この能力を養う具体的な練習方法として、まずは上司との日常的なやり取りを意識的に観察する習慣をつけてください。

たとえば、上司がどのような言葉遣いや表現を好むのか、どのタイミングで感情を表に出すのかをじっくりと見極めることがポイントです。

また、会議の場では、上司がどこに注目しているのか、他のメンバーの発言に対してどのように反応しているのかを観察することも有効です。

さらに、NLP(神経言語プログラミング)を活用し、相手の視線や仕草、表情などから感情や意図を汲み取るトレーニングを行うことで、観察力を飛躍的に向上させることができます。

これらの練習法を実践することで、職場内での人間関係がさらに円滑になり、成功への道が開かれるでしょう。

5. 上司との関係を深める実践テクニック

適切な距離感を保つ秘訣

上司との関係を深めるためには、適切な距離感を保つことが重要です。

親しみやすさを演出しつつも、必要以上に踏み込みすぎないバランスが鍵となります。

過剰に干渉すると相手に不信感を与える可能性があり、逆に距離を取りすぎるとコミュニケーションが希薄になってしまいます。

例えば、話題選びでは仕事に関連するテーマを中心にしつつ、プライベートな領域には慎重に踏み込むことが望ましいです。

「上司操縦法」を参考に、大平 和幸氏が提案する人間関係の心理学的テクニックを活用すると、適切な距離感をつかみやすくなるでしょう。

上司を巻き込むプロジェクトマネジメント

上司をプロジェクトに巻き込むことは、関係を深めるうえでの重要なステップです。

プロジェクトの目的や進行状況を適切に共有し、上司に対するアプローチ方法を工夫することで、協力的な姿勢を引き出せます。

上司に意見を求める場面を設けたり、サポートを依頼することで、責任感や協力意識が芽生えるでしょう。

また、大平 和幸氏が提唱する「上司操縦法」の基本的な心理学アプローチを応用すると、上司が自発的に動くきっかけを作ることが可能です。

この方法は、仕事をスムーズに進めると同時に、信頼関係を強化する効果も持ちます。

定期的な1対1ミーティングを活用する

定期的な1対1ミーティングは、上司とのコミュニケーションを深めるための有効な手法です。

この時間を活用して、自分の進捗や目標、課題について共有することで、上司にあなたの仕事ぶりを正確に理解してもらうことができます。

また、上司の期待や指示の意図を深く知る場としても活用できます。

重要なのは、ミーティングの前に話すべき内容を整理し、具体的かつ前向きな話題に重点を置くことです。

「上司操縦法」にある心理学をベースにした会話術を取り入れることで、ミーティングがより建設的で成果のあるものになるでしょう。

長所を引き出し短所をカバーする協力スタイル

上司との関係を深める秘訣として、上司の長所を引き出しながら短所をカバーする協力型のスタイルが挙げられます。

これは、単に自分が受動的に従うだけでなく、相手の強みを生かしつつ、弱点を補う姿勢を示すものです。

例えば、上司が細かな指示を苦手とする場合、積極的に提案を行うといったサポートが求められます。

このような取り組みを行うことで、信頼関係が築かれ、お互いにとって働きやすい環境が整います。

大平 和幸氏の提案する「上司操縦法」の中にある心理学的フレームワークを活用すれば、こうした協力スタイルをより効果的に実践できるでしょう。

6. トラブルを未然に防ぐための注意点

感情的な対立の予防法

職場での感情的な対立は、効率的で快適な職場環境を損ねる大きな要因です。

それを予防するためには、自分自身の感情を適切にコントロールするだけでなく、上司の感情に対しても配慮が必要です。

「上司操縦法」で提案されている方法の一つは、相手の話を「傾聴」することです。

上司の意図を正しく理解しようと努力することで、誤解による対立を防ぐことができます。

また、心理学のNLP(神経言語プログラミング)を応用することで、冷静に対話を進めやすくなると言われています。

過剰な期待に対する対応方法

上司からの過剰な期待は多くのビジネスパーソンが抱える悩みです。

この状況を適切に対応するには、自分の限界をしっかりと認識し、それを上司に伝えるコミュニケーション能力が重要です。

「上司操縦法」では、単に否定するのではなく、具体的な目標や代案を示すことで、上司の満足度を下げることなく期待値を管理する術が記載されています。

その際には、上司の視点や意図を読み取ることも重要です。このスキルを活用することで、期待と負担のバランスを保ちながら、成功に向けた行動を取ることができます。

説得を困難にしない依頼の仕方

説得がスムーズにいかないことで、上司との関係に不必要な緊張が生じることがあります。

この問題を回避するには、「相手のゴールを重視する」という意識が鍵となります。

上司が何を目指しているのかを理解した上で、依頼内容がそのゴールにどう役立つかを具体的に示すことが効果的です。

「上司操縦法」では、こうしたアプローチを用いたコミュニケーション手法が解説されています。

また、具体的な依頼内容と期待する結果を分かりやすく伝えることで、合意形成を円滑に進めることができます。

問題発生時に必要な冷静さと具体策

問題が発生した際には、冷静さを失わないことが最も大切です。

上司への報告時には過度に自己弁護をするのではなく、事実に基づいた具体的な状況説明を行いましょう。

そのうえで、問題の解決策をいくつか提示すると信頼感が高まります。

そして、「上司操縦法」で提案されているように、過剰に感情を表に出すのではなく、あくまでも建設的な姿勢で問題解決に向けた取り組みを進めることがポイントです。

これにより、上司からの評価が向上するだけでなく、職場全体のトラブル対応力を高めることにもつながります。

7. 上司操縦法を身につけた後のキャリア展開

上司との良好な関係がもたらす利点

上司操縦法を活用し良好な関係を築くことで、職場で数多くの利点を得ることができます。

上司との信頼関係が深まることで、日々の業務におけるストレスが大幅に軽減されるだけでなく、重要なプロジェクトを任されるチャンスも増えます。

また、上司からの評価が向上するため、昇進や配置転換といったキャリアの転機を有利に進めることが可能です。

このように、上司との適切なコミュニケーションは、職場での成功を後押ししてくれる重要な要素となります。

タイムリーな昇進や評価を活かす方法

上司との関係が良好になると、タイムリーに昇進や高い評価が得られる可能性が高まります。

ただし、このようなチャンスをそのまま受け入れるだけではなく、自分のキャリアにどうプラスになるかを意識して活かすことが重要です。

例えば、高評価を機に大きな責任を伴うポジションを任される時には、それを自分のスキルアップの場として捉え、実績を積む機会としてください。

また、定期面談のタイミングを利用し、自己評価と上司の評価を擦り合わせることで、次なる目標や改善点を明確にすることがキャリアの飛躍につながります。

次なるステップに進むための自己分析

上司操縦法を身につけ、成果を実感した後は、次なるステップに進むための自己分析が欠かせません。

現在の自分のスキルやキャリアの状況を見直した上で、どの方向に進むべきかを考えましょう。

例えば、自分が更なるリーダーシップポジションを目指すべきなのか、それとも専門性を深めたいのかを判断することが重要です。

自己分析には、これまで上司から受けたフィードバックや成功体験を振り返ることが役立ちます。

これにより、自分の強みと改善点を明確にし、次の目標に向けた道筋を具体化することができます。

仲間や他部署との連携を強化する方法

上司との良好な関係を築くことができた後は、さらに職場全体の人間関係を強化することを目指しましょう。

特に仲間や他部署との連携がスムーズになると、プロジェクトの進行が効率的になり、より大きな成果を出すことが可能になります。

そのためには、日頃から積極的にコミュニケーションを図り、意見交換や情報共有を行うことが大切です。

また、上司操縦法で学んだ心理学的アプローチを他者との関係構築にも応用することで、より深い信頼関係を築くことができます。

特に他部署の業務への理解を深める姿勢を見せることで、協力体制を築く土台を整えることができます。

8. まとめ:円滑な職場環境のための持続可能な取り組み

継続的なスキルアップの重要性

職場環境を円滑に保ちながらキャリアを築いていくためには、継続的なスキルアップが不可欠です。

上司操縦法のような具体的なコミュニケーション手法を学ぶことはもちろん、上司や同僚との日常会話を通じて自分のスキルを客観的に見つめ直すことも重要です。

大平 和幸氏が開発した上司操縦法は、ただの技術習得に留まらず、それを職場で実践し続けることで成長を実感できる仕組みです。

さらに、心理学の知識を日常に取り入れることで、人格的な深みや信頼感も構築されていくでしょう。

上司操縦法を実践し続けるためのマインドセット

成功した実践者に共通しているのは、「学びを続ける姿勢」と「ポジティブな心構え」です。

上司との人間関係を短期間だけ築くだけではなく、長期的に信頼関係を深めていく努力が求められます。

このためには、自分の考え方を柔軟に保ち、上司とのコミュニケーションから得たフィードバックを活かすことが大切です。

また、上司操縦法を裏付ける心理学的アプローチを学び直し、日頃の仕事や人間関係に活用していく姿勢も必要です。

職務だけでなく人生全般に活かす知恵

上司操縦法の魅力は、職場でのスキルだけでなく、日々の生活や人間関係全般に応用できる点にあります。

例えば、家族や友人とのコミュニケーションにおいても、相手の気持ちを理解しながら円滑な関係を築くことが可能です。

また、心理学的なアプローチを導入することで、自己成長を促し、日々のストレスを軽減することも期待できます。

職場の成功だけでなく、より豊かな人生を送るための知恵として実践していきましょう。

この記事で学んだことを振り返る

この記事では、大平 和幸氏の上司操縦法を活用し、円滑な職場環境を手に入れる方法を解説しました。

重要なポイントとして、継続的なスキルアップ、実践のためのマインドセット、そして職務を超えた応用の可能性を挙げました。

上司操縦法を通じて得られる成果は、上司との信頼構築やキャリアアップだけに留まらず、職場でのストレス軽減や日常生活の改善にも寄与します。

この記事を参考に、一歩一歩確実に取り組み、理想的な環境を実現していきましょう。